Биология. 11 класс

§ 23. Генетический код и его свойства

Как вы знаете, признаки и свойства каждого организма определяются прежде всего белками, которые синтезируются в его клетках. Белки выполняют самые разнообразные функции (вспомните какие), обеспечивая тем самым протекание процессов жизнедеятельности. Можно сказать, что именно от этих биополимеров в первую очередь и зависит существование организма. Однако время функционирования белков, как и многих других биомолекул, весьма ограничено. Поэтому синтез белков в организме должен осуществляться непрерывно. Этот процесс протекает во всех клетках одноклеточных и многоклеточных организмов.

Вам также известно, что хранителем наследственной (генетической) информации, т. е. информации о первичной структуре белков, является ДНК. Участок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной структуре одного белка, получил название ген. Кроме того, генами называют участки ДНК, хранящие информацию о строении молекул рРНК и тРНК.

В биосинтезе белков, который осуществляется в рибосомах, ДНК прямого участия не принимает. Передача генетической информации, содержащейся в ДНК, к месту синтеза белка происходит с помощью посредника. Этим посредником является матричная (информационная) РНК (мРНК, иРНК), которая синтезируется на одной из цепей молекулы ДНК по принципу комплементарности.

В молекулах ДНК и мРНК информация о первичной структуре белков «записана» в виде последовательности нуклеотидов. Сами же белки синтезируются из аминокислот. Значит, в природе существует особая система кодирования, на основании которой последовательность нуклеотидов расшифровывается в виде последовательности аминокислот молекул белков. Этот «шифр» называется генетическим кодом. Таким образом, генетический код — это система записи информации о первичной структуре белков в виде последовательности нуклеотидов ДНК (мРНК).

Генетический код обладает следующими свойствами.

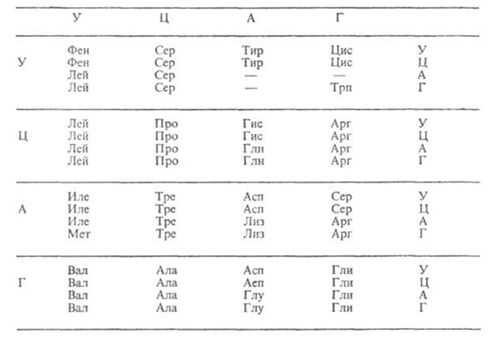

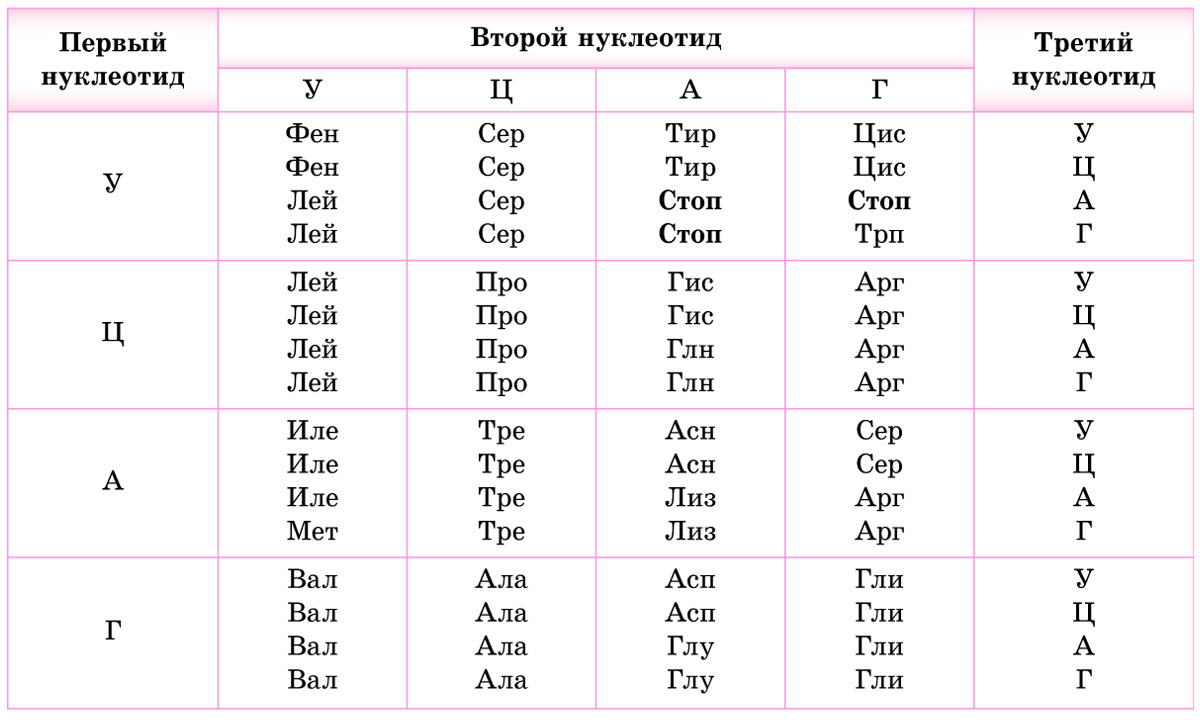

1. Код является триплетным. Это значит, что каждая аминокислота кодируется триплетом (кодоном) — сочетанием трех последовательно расположенных нуклеотидов. В состав молекул ДНК и РНК входит по 4 типа нуклеотидов. Если бы за определенную аминокислоту «отвечал» один нуклеотид, можно было бы закодировать только 4 из 20 белокобразующих аминокислот. Дублетов (по два нуклеотида) хватило бы лишь на 4 2 = 16 аминокислот. Количество возможных триплетов (сочетаний трех нуклеотидов) составляет 4 3 = 64. Этого с избытком хватает для кодирования всех 20 видов аминокислот (табл. 23.1).

Обратите внимание, что 3 из 64 кодонов (в молекулах мРНК — УАА, УАГ и УГА) не кодируют аминокислоты. Это так называемые стоп-кодоны *или нонсенс-кодоны (от англ. nonsense — бессмыслица)*, они служат сигналом окончания синтеза белка. *Остальные триплеты называются смысловыми.*

* Генетический код расшифровали американские биохимики Р. Холли, Х. Г. Корана и М. Ниренберг в середине прошлого века. Работа стартовала в 1961 г. В бесклеточные системы, содержащие все необходимые компоненты для синтеза белка (рибосомы, аминокислоты, тРНК и др.), ученые сначала вводили искусственно синтезированные мРНК, состоящие только из одного типа нуклеотидов. Было выяснено, что в присутствии, например, полицитидиловой мРНК (ЦЦЦЦЦЦ. ) синтезируется полипептид, состоящий только из остатков аминокислоты пролина, в присутствии полиуридиловой (УУУУУУ. ) — из фенилаланина. Стало понятно, что кодону ЦЦЦ соответствует пролин, а триплет УУУ кодирует фенилаланин. К 1965 г., благодаря использованию искусственно синтезированных молекул мРНК с известными повторяющимися последовательностями нуклеотидов, удалось расшифровать все остальные триплеты. В 1968 г. это открытие было удостоено Нобелевской премии.*

2. Код однозначен — каждый триплет кодирует только одну аминокислоту.

3. Как уже отмечалось, число триплетов превышает количество кодируемых аминокислот. Поэтому генетический код является избыточным (вырожденным) — одна и та же аминокислота может кодироваться разными триплетами. Например, в мРНК цистеин (Цис) может быть закодирован триплетом УГУ или УГЦ, треонин (Тре) — АЦУ, АЦЦ, АЦА или АЦГ. Некоторые аминокислоты, например лейцин (Лей), кодируются шестью различными триплетами, в то же время метионину (Мет) и триптофану (Трп) соответствует только по одному кодону (проверьте по таблице генетического кода).

4. Код не перекрывается — один и тот же нуклеотид не может одновременно входить в состав двух соседних триплетов.

5. Код непрерывен. В полинуклеотидной цепи нуклеотиды располагаются непрерывно и соседние триплеты ничем не отделены друг от друга. Это значит, что фактически деление на триплеты условно — все зависит от того, с какого именно нуклеотида начинается их считывание. Поэтому в клетках считывание информации, содержащейся в генах, всегда начинается со строго определенного нуклеотида.

Если в составе гена происходит изменение количества нуклеотидов (их выпадение или вставка) на число, не кратное трем, наблюдается так называемый сдвиг рамки считывания (рис. 23.1). Это прив одит к существенному изменению последовательности аминокислот в белке, который кодируется измененным геном. В некоторых случаях сдвиг рамки считывания приводит к возникновению стоп-кодонов, из-за чего синтез белка обрывается.

*Суть происходящего при сдвиге рамки считывания можно понять на следующем примере. Прочитайте предложение, составленное из трехбуквенных слов (аналогично триплетам):

ЖИЛ БЫЛ КОТ ТИХ БЫЛ СЕР МИЛ МНЕ ТОТ КОТ.

В этом предложении заключен определенный смысл, понять который можно и без знаков препинания. Выпадение одной буквы аналогично выпадению одного нуклеотида. Оно приводит к изменению порядка считывания и потере смысла:

ЖЛБ ЫЛК ОТТ ИХБ ЫЛС ЕРМ ИЛМ НЕТ ОТК ОТ — выпадение второй буквы.

То же самое произошло бы и после вставки лишней буквы. В случае замены одной буквы либо при изменении их количества на три смысл предложения меняется не столь значительно. Например:

ЖИВ БЫЛ КОТ ТИХ БЫЛ СЕР МИЛ МНЕ ТОТ КОТ — замена третьей буквы;

БЫЛ КОТ ТИХ БЫЛ СЕР МИЛ МНЕ ТОТ КОТ — выпадение первых трех букв.

Однако смысл предложения (в нашей аналогии — первичная структура белка) во многом зависит от положения измененных букв (нуклеотидов). Так, смысл может существенно исказиться:

ЖИЛ БОТ ТИХ БЫЛ СЕР МИЛ МНЕ ТОТ КОТ — выпадение пятой, шестой и седьмой букв.

Аналогичная ситуация наблюдается и с белками. В зависимости от расположения замененной (утраченной, добавленной) аминокислоты молекула белка может сохранить пространственную конфигурацию и функции, частично изменить их или же полностью утратить свои исходные характеристики.*

Как уже отмечалось, правильное считывание генетической информации обеспечивается только тогда, когда оно начинается со строго определенной позиции. У эукариот стартовым кодоном молекулы мРНК является триплет АУГ. Именно с него и начинается считывание.

6. Код универсален — у всех живых организмов одним и тем же триплетам соответствуют одни и те же аминокислоты. Иными словами, у всех организмов генетический код расшифровывается одинаково (за редким исключением). Это свидетельствует о единстве происхождения живых организмов.

*Некоторые вариации генетического кода обнаружены у бактерий, инфузорий, дрожжей, в коде митохондриальной ДНК и т. д. Например, у бактерий триплет мРНК ГУГ может играть роль стартового кодона, а у эукариот он предназначен только для кодирования аминокислоты валин. В митохондриях млекопитающих триплет УГА кодирует триптофан, в то время как в матричной РНК, синтезированной в ядре клетки, он служит стоп-кодоном. И наоборот, в коде митохондрий триплеты АГА и АГГ являются сигналами окончания синтеза белка, а в «основной версии» генетического кода им соответствует аминокислота аргинин.*

Таинственный код нашего генома

Расшифровка генетического код стала важным научным событием двадцатого века. Сейчас перед учеными появляются новые загадки о функционировании нашего генома.

Автор

Редакторы

Последовательность ДНК определяет строение белка с помощью триплетного генетического кода, в котором каждой аминокислоте соответствует три нуклеотида. Случайные мутации приводят к изменению последовательности нуклеотидов, в результате чего появляются новые варианты белков. Именно так до недавнего времени представляли себе ученые эволюцию белков. Но благодаря исследованиям последних лет оказалось, что помимо генетического кода есть и другие «коды», которые диктуют эволюции белков свои правила.

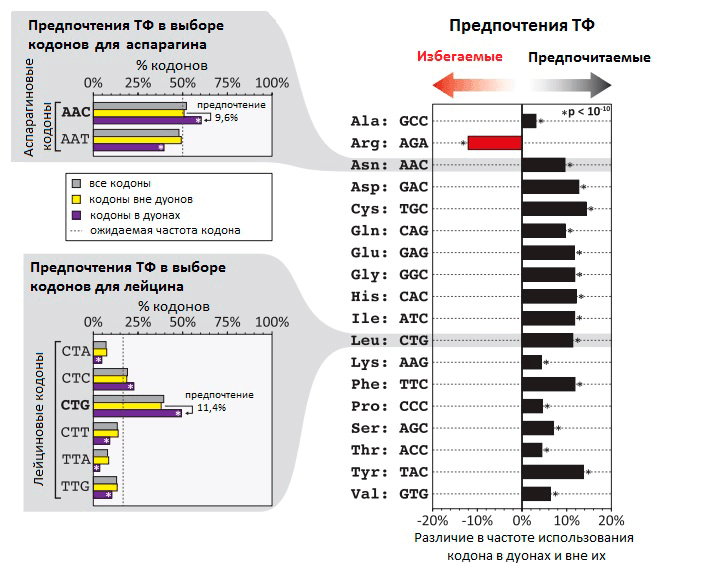

Одним из важных свойств генетического кода является его избыточность — каждая аминокислота, как правило, кодируется не одним, а 2–6 кодонами. Интересно, что при этом частота использования разных кодонов, отвечающих за одну и ту же аминокислоту, различается как в прокариотических, так и в эукариотических геномах [1]. У организмов с коротким жизненным циклом предпочтения одних кодонов другим связывают с необходимостью в увеличении эффективности транскрипции и стабильности мРНК [2], [3]. Однако в случае геномов млекопитающих такое объяснение подходит лишь для небольшого количества случаев, поэтому в последние годы ученые активно занимаются изучением особенностей геномов млекопитающих и причин предпочтительного использования тех или иных кодонов.

Важное значение в частоте использования кодонов играют транскрипционные факторы — к такому выводу пришла группа ученых из Университета Вашингтона под руководством Джона Стаматояннопоулоса (John A. Stamatoyannopoulos). В опубликованной в журнале Science статье обсуждается, как транскрипционные факторы могут управлять эволюцией белков посредством влияния на частоту использования кодонов [4].

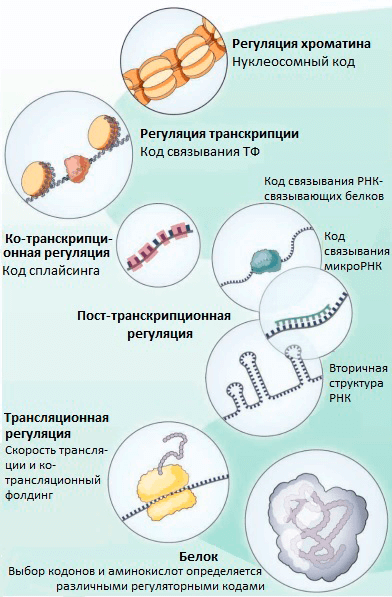

Транскрипционные факторы (ТФ) — это белки, регулирующие транскрипцию генов при связывании с ДНК. ТФ могут повышать транскрипцию или снижать ее, влияя, таким образом, на количество мРНК и белка, соответствующих определенному гену. Долгое время считалось, что ТФ связываются только в некодирующей (не содержащей генов) части ДНК. В своем новом исследовании группа Стаматояннопоулоса выяснила, что на самом деле во многих генах человека ТФ связываются с кодирующими последовательностями ДНК (т.е. с теми, которые являются частью генов). Так как эффективность связывания ТФ с ДНК зависит от того, какие именно нуклеотиды находятся в сайте связывания, ТФ могут снижать возможное разнообразие кодонов в местах своей посадки (рис. 1). При этом даже нейтральные с точки зрения белка мутации (те, при которых последовательность аминокислот не меняется благодаря избыточности генетического кода) могут изменять эффективность связывания ТФ с ДНК и становиться материалом для естественного отбора. Получается, что эволюция белков определяется не только хорошо изученным генетическим кодом, но и другим особенным кодом — «кодом связывания ТФ». Ранее были описаны и некоторые другие «регуляторные» коды, которые контролируют организацию хроматина [5], пространственную структуру и сплайсинг мРНК [5], [6], эффективность трансляции [7], ко-трансляционный фолдинг белков [8] (рис. 2). Все они могут влиять на предпочтительное использование тех или иных кодонов.

Рисунок 1. Неслучайная частота использования кодов в дуонах в местах связывания ТФ с ДНК. На гистограмме видно, что частота использования некоторых кодонов на 5–15% выше в дуонах, чем вне дуонов. В случае аргинина кодон AGA, напротив, гораздо реже встречается в дуонах, чем в других участках генома. В левой части рисунка — распределение частоты использования разных кодонов на примере кодонов для аспарагина и лейцина.

Насколько в геноме распространено применение дополнительных «регуляторных» кодов, которые перекрывают генетический код, и какое влияние они оказывают на эволюцию белков? Сотрудники лаборатории Стаматояннопоулоса попытались ответить на этот вопрос при исследовании «кода связывания ТФ». Чтобы выявить участки ДНК, связывающиеся с ТФ, они применили метод картирования с помощью дезоксирибонуклеазы I. Этот фермент разрушает одноцепочечные участки ДНК — если только они в этот момент не связаны с ТФ (в таком случае они сохранятся). Ученые исследовали 81 тип человеческих клеток, определив точные нуклеотидные последовательности связанных с ТФ участков генов. Оказалось, что приблизительно 14% кодонов в 86,9% генов человека связаны с различными транскрипционными факторами. В своей статье исследователи предлагают называть эти участки генов «дуонами», т.к. они кодируют два типа информации — информацию о белковой последовательности в виде генетического кода и информацию об экспрессии гена с помощью связывания ТФ. Для нормальной экспрессии гена необходимо связывание ДНК с ТФ, поэтому существуют определенные ограничения на использование различных кодонов, обусловленные строением ДНК-связывающего участка ТФ.

В геноме человека широко распространены однонуклеотидные полиморфизмы (single nucleotide polymorphisms, SNP) — различия последовательности гомологичных генов разных людей на один нуклеотид. Могут ли такие однонуклеотидные различия повлиять на эффективность связывания ТФ с ДНК? Чтобы узнать это, ученые из лаборатории Стаматояннопоулоса нашли на полученной ими карте дуонов почти 600 тыс. известных сайтов SNP, связанных с развитием какого-либо заболевания или проявлением определенного фенотипического признака. Оказалось, что 17,4% сайтов полиморфизма изменяют результаты картирования с помощью дезоксирибонуклеазы I, т.е. они, вероятно, снижают эффективность связывания ТФ с ДНК. Это изменение не зависит от того, является ли данный полиморфизм синонимичным или несинонимичным (т.е. влияет ли замена нуклеотида на замену аминокислоты в белке). Интересно, что значительная часть несинонимичных замен, хотя и приводит к изменению последовательности белка, не приводит к нарушению его функций. В этих случаях изменения нуклеотидной последовательности приводят только к нарушению связывания ТФ с ДНК. Эта находка поддерживает гипотезу о том, что SNP в кодирующей ДНК могут приводить к развитию заболеваний без влияния на функцию белка [9], [10]. Поэтому при изучении роли SNP в различных заболеваниях и при исследовании экзома необходимо учитывать весь спектр «регуляторных кодов», взаимодействующих с последовательностью гена.

«Регуляторные коды» далеко не всегда мирно и гармонично сосуществуют. В генах плодовой мушки Drosophila melanogaster ближе к концу экзонов наблюдается резкое снижение частоты использования оптимальных для трансляции кодонов и повышение частоты использования кодонов, которые облегчают сплайсинг мРНК [11]. Это показывает, что в ходе эволюции потребность в точном сплайсинге была выше, чем потребность в более эффективной трансляции. Также при исследовании дуонов и других ТФ-связывающих участков ДНК оказалось, что среди этих последовательностей нет стоп-кодонов.

Рисунок 2. «Тайные коды» нашего генома, которые определяют частоту использования кодонов и выбор аминокислот в эволюции белков, независимо от выполнения белком его функций

Что же может обеспечить взаимовыгодное соседство «регуляторных» и генетического кодов? Одним из ключевых ограничений для белок-кодирующих генов является то, что последовательность гена должна обеспечивать нормальный фолдинг кодируемого белка. Мутации, нарушающие правильную укладку, с большой вероятностью будут отсеяны как вредные. Можно предположить, что когда необходимость правильного фолдинга отсутствует (например, в неструктурированных белках [12]), белок-кодирующая последовательность может содержать большее количество регуляторных элементов для различных «регуляторных кодов». Действительно ли это так, помогут узнать дальнейшие исследования.

Несмотря на то, что в работе Стаматояннопоулоса и его коллег было сделано много интересных наблюдений о функционировании «кода связывания ТФ», некоторые вопросы остаются открытыми. Например, авторы статьи отмечают, что ТФ гораздо реже связываются с генами с высокой экспрессией, но не ясно, как ТФ при связывании с белок-кодирующими участками ДНК могут воздействовать на транскрипцию этих генов. Возможно, что связывание ТФ в данном случае вызывает активацию альтернативного промотора или соседнего гена, снижая таким образом экспрессию гена с ТФ-связывающей последовательностью. С другой стороны, этот эффект может быть связан с перестройкой хроматина, которая приводит к снижению экспрессии ряда генов.

Новые исследования помогут ученым лучше понять, как различные «регуляторные коды» взаимодействуют друг с другом и с генетическим кодом. Интересно узнать, всегда ли природа могла найти оптимальное решение при сочетании разных кодов, или иногда возникали противоречия, приводящие к неоптимальным или вредным последствиям. Например, может оказаться, что белок-кодирующие последовательности ДНК, которым «трудно справиться» с обилием и разнообразием регуляторных элементов, активно используются патогенами при инфицировании хозяина. Обнаружение перекрывающихся «регуляторных кодов» в нашем геноме открывает новые перспективы для интерпретации различий и особенностей в последовательностях ДНК и указывает на то, что исследование генетического кода еще не подошло к концу.

Перевод редакционной колонки журнала Science [13].

Генетический код триплетен это значит

Раздел ЕГЭ: 2.6. Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот

На Земле живет уже более 6 млрд людей. Если не считать 25-30 млн пар однояйцевых близнецов, то генетически все люди разные. Это означает, что каждый из них уникален, обладает неповторимыми наследственными особенностями, свойствами характера, способностями, темпераментом и многими другими качествами. Чем же определяются такие различия между людьми? Конечно различиями в их генотипах, т.е. наборах генов данного организма. У каждого человека он уникален, так же как уникален генотип отдельного животного или растения. Но генетические признаки данного человека воплощаются в белках, синтезированных в его организме. Следовательно, и строение белка одного человека отличается, хотя и совсем немного, от белка другого человека. Вот почему возникает проблема пересадки органов, вот почему возникают аллергические реакции на продукты, укусы насекомых, пыльцу растений и т.д. Сказанное не означает, что у людей не встречается совершенно одинаковых белков. Белки, выполняющие одни и те же функции, могут быть одинаковыми или совсем незначительно отличаться одной-двумя аминокислотами друг от друга. Но не существует на Земле людей (за исключением однояйцевых близнецов), у которых все белки были бы одинаковы.

Информация о первичной структуре белка закодирована в виде последовательности нуклеотидов в участке молекулы ДНК — гене. Ген — это единица наследственной информации организма. Каждая молекула ДНК содержит множество генов. Совокупность всех генов организма составляет его генотип.

Кодирование наследственной информации происходит с помощью генетического кода. Код подобен всем известной азбуке Морзе, которая точками и тире кодирует информацию. Азбука Морзе универсальна для всех радистов, и различия состоят только в переводе сигналов на разные языки. Генетический код также универсален для всех организмов и отличается лишь чередованием нуклеотидов, образующих гены и кодирующих белки конкретных организмов.

Свойства генетического кода: триплетность, специфичность, универсальность, избыточность и неперекрываемость.

Итак, что же собой представляет генетический код? Изначально он состоит из троек (триплетов) нуклеотидов ДНК, комбинирующихся в разной последовательности. Например, ААТ, ГЦА, АЦГ, ТГЦ и т.д. Каждый триплет нуклеотидов кодирует определенную аминокислоту, которая будет встроена в полипептидную цепь. Так, например, триплет ЦГТ кодирует аминокислоту аланин, а триплет ААГ — аминокислоту фенилаланин. Аминокислот 20, а возможностей для комбинаций четырех нуклеотидов в группы по три — 64. Следовательно, четырех нуклеотидов вполне достаточно, чтобы кодировать 20 аминокислот. Вот почему одна аминокислота может кодироваться несколькими триплетами. Часть триплетов вовсе не кодирует аминокислоты, а запускает или останавливает биосинтез белка.

Собственно генетическим кодом считается последовательность нуклеотидов в молекуле иРНК, ибо она снимает информацию с ДНК (процесс транскрипции) и переводит ее в последовательность аминокислот в молекулах синтезируемых белков (процесс трансляции). В состав иРНК входят нуклеотиды АЦГУ. Триплеты нуклеотидов иРНК называются кодонами. Уже приведенные примеры триплетов ДНК на иРНК будут выглядеть следующим образом — триплет ЦГТ на иРНК станет триплетом ГЦА, а триплет ДНК — ААГ — станет триплетом УУЦ. Именно кодонами иРНК отражается генетический код в записи. Итак, генетический код триплетен, универсален для всех организмов на земле, вырожден (каждая аминокислота шифруется более чем одним кодоном). Между генами имеются знаки препинания — это триплеты, которые называются стоп-кодонами. Они сигнализируют об окончании синтеза одной полипептидной цепи. Существуют таблицы генетического кода, которыми нужно уметь пользоваться, для расшифровки кодонов иРНК и построения цепочек белковых молекул (в скобках — комплементарные ДНК).

Генетический код триплетен это значит

Генетический код триплетен. Триплет — это последовательность трех нуклеотидов, кодирующая одну аминокислоту.

Генетический код однозначен. Каждому триплету соответствует только одна аминокислота.

Генетический код избыточен: аминокислота может кодироваться разными (от одного до шести) триплетами. Одним триплетом кодируются только метионин и триптофан.

Свойство генетического кода: Вырожденность (избыточность) — одной и той же аминокислоте может соответствовать несколько кодонов(триплетов)

не согласна! ответ 3)

Каждая АМК кодируется тремя нуклеотидами, следовательно одним триплетом. 1 АМК не может кодироваться двумя, например, триплетами.

Ни в одном школьном учебники это не написано, к сожалению.

В линии Каменский_Криксунов_Пасечник написано даже в 9 классе.

Это «базовый» вопрос. Посмотрите таблицу генетического кода.

Можно было бы написать «кодируется одним или несколькими вариантами триплетов» или «одним или несколькими разными триплетами».

И тогда очевидным становится выбор ответа №1.

Не нужно «додумывать» варианты ответов, или вопросы.

Вопрос корректный, базовый.

Вопрос действительно не корректен! еСЛИ В ЦЕПОЧКЕ ДНК, то аминокислота кодируется только одним триплетом, а если здесь имеют в виду ‘ вырожденность’, то совсем дргуое дело. Вопрос звучит неоднозначно.

Не нужно «додумывать» варианты ответов, или вопросы.

Вопрос корректный, базовый.

Так что не надо тут придумывать

Это разные СВОЙСТВА генетического кода.

Вы говорите об однозначности.

А вопрос про избыточность.

Генетический код избыточен: аминокислота может кодироваться разными (от одного до шести) триплетами.

каждая аминокислота кодируется исключительно несколькими триплетами, а не одним. правильный ответ 2. в этом и состоит вырожденность. разве нет?

не согласна! ответ 3)

Вопрос про избыточность.

Генетический код избыточен: аминокислота может кодироваться разными (от одного до шести) триплетами.

32. Клетка как биологическая система  Читать 0 мин.

Читать 0 мин.

32.275. Генетический код и его свойства

Ранее мы подчёркивали, что нуклеотиды имеют важную для формирования жизни на Земле особенность ― при наличии в растворе одной полинуклеотидной цепочки спонтанно происходит процесс образования второй (параллельной) цепочки на основании комплементарного соединения родственных нуклеотидов. Одинаковое число нуклеотидов, в обоих цепочках и их химическое родство, является непременным условием для осуществления такого рода реакций. Однако при синтезе белка, когда информация с иРНК реализуется в структуру белка никакой речи о соблюдении принципа комплементарности идти не может. Это связано с тем, что в иРНК, и в синтезированном белке различно не только число мономеров, но и, что особенно важно, отсутствует структурное сходство между ними (с одной стороны нуклеотиды, с другой аминокислоты). Понятно, что в этом случае возникает необходимость создания нового принципа точного перевода информации с полинуклеотида в структуру полипептида. В эволюции такой принцип был создан и в его основу был заложен генетический код.

Генетический код ― это система записи наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот, основанная на определённом чередовании последовательностей нуклеотидов в ДНК или РНК, образующих кодоны, соответствующие аминокислотам в белке.

Генетический код имеет несколько свойств:

Следует отметить, что некоторые авторы предлагают ещё и другие свойства кода, связанные с химическими особенностями входящих в код нуклеотидов или с частотой встречаемости отдельных аминокислот в белках организма и т.д. Однако эти свойство вытекают из вышеперечисленных, поэтому там мы их и рассмотрим.

Генетический код, как и многое сложно организованные система имеет наименьшую структурную и наименьшую функциональную единицу. Триплет ― наименьшая структурная единица генетического кода. Состоит она из трёх нуклеотидов. Кодон ― наименьшая функциональная единица генетического кода. Как правило, кодонами называют триплеты иРНК. В генетическом коде кодон выполняет несколько функций. Во-первых, главная его функция заключается в том, что он кодирует одну аминокислоту. Во-вторых, кодон может не кодировать аминокислоту, но, в этом случае, он выполняет другую функцию (см. далее). Как видно из определения, триплет ― это понятие, которое характеризует элементарную структурную единицу генетического кода (три нуклеотидов). Кодон ― характеризует элементарную смысловую единицу генома ― три нуклеотида определяют присоединение к полипептидной цепочки одной аминокислоты.

Элементарную структурную единицу вначале расшифровали теоретически, а затем её существование подтвердили экспериментально. И действительно, 20 аминокислот невозможно закодировать одним или двумя нуклеотидом т.к. последних всего 4. Три нуклеотида из четырёх дают 43 = 64 варианта, что с избытком перекрывает число имеющихся у живых организмах аминокислот (см.табл. 1).

Представленные в таблице 64 сочетания нуклеотидов имеют две особенности. Во-первых, из 64 вариантов триплетов только 61 являются кодонами и кодируют какую-либо аминокислоту, их называют смысловые кодоны. Три триплета не кодируют.

Таблица 1.

Кодоны информационной РНК и соответствующие им аминокислотыявляются стоп-сигналами, обозначающие конец трансляции. Таких триплетов три ― УАА, УАГ, УГА, их ещё называют «бессмысленные» (нонсенс кодоны). В результате мутации, которая связана с заменой в триплете одного нуклеотида на другой, из смыслового кодона может возникнуть бессмысленный кодон. Такой тип мутации называют нонсенс-мутация. Если такой стоп-сигнал сформировался внутри гена (в его информационной части), то при синтезе белка в этом месте процесс будет постоянно прерываться ― синтезироваться будет только первая (до стоп-сигнала) часть белка. У человека с такой патологией будет ощущаться нехватка белка и возникнут симптомы, связанные с этой нехваткой. Например, такого рода мутация выявлена в гене, кодирующем бета-цепь гемоглобина. Синтезируется укороченная неактивная цепь гемоглобина, которая быстро разрушается. В результате формируется молекула гемоглобина, лишённая бета-цепи. Понятно, что такая молекула вряд ли будет полноценно выполнять свои обязанности. Возникает тяжёлое заболевания, развивающееся по типу гемолитической анемии (бета-ноль талассемия, от греческого слова «Таласа» ― Средиземное море, где эта болезнь впервые обнаружена).

Механизм действия стоп-кодонов отличается от механизма действия смысловых кодонов. Это следует из того, что для всех кодоны, кодирующие аминокислоты, найдены соответствующие тРНК. Для нонсенс-кодонов тРНК не найдены. Следовательно, в процессе остановки синтеза белка тРНК не принимает участие.

Кодон АУГ (у бактерий иногда ГУГ) не только кодируют аминокислоту метионин и валин, но и является инициатором трансляции.

61 из 64 триплетов кодируют 20 аминокислот. Такое трёхразовое превышение числа триплетов над количеством аминокислот позволяет предположить, что в переносе информации могут быть использованы два варианта кодирования. Во-первых, не все 64 кодона могут быть задействованы в кодировании 20 аминокислот, а только 20 и, во-вторых, аминокислоты могут кодироваться несколькими кодонами. Исследования показали, что природа использовала последний вариант.

Код, при котором одна аминокислота кодируется несколькими триплетами, называется вырожденным или избыточным. Почти каждой аминокислоте соответствует несколько кодонов. Так, аминокислота лейцин может кодироваться шестью триплетами — УУА, УУГ, ЦУУ, ЦУЦ, ЦУА, ЦУГ. Валин кодируется четырьмя триплетами, фенилаланин — двумя и только триптофан и метионин кодируются одним кодоном. Свойство, которое связано с записью одной и той же информации разными символами носит название вырожденность.

Число кодонов, предназначенных для одной аминокислоты, хорошо коррелируется с частотой встречаемости аминокислоты в белках. И это, скорее всего, не случайно. Чем больше частота встречаемости аминокислоты в белке, тем чаще представлен кодон этой аминокислоты в геноме, тем выше вероятность его повреждения мутагенными факторами. Поэтому понятно, что мутированный кодон имеет больше шансов кодировать туже аминокислоту при высокой его вырожденности. С этих позиций вырожденность генетического кода является механизмом защищающим геном человека от повреждений.

Необходимо отметить, что термин вырожденность используется в молекулярной генетики и в другом смысле. Так основная часть информации в кодоне приходится на первые два нуклеотида, основание в третьем положении кодона оказывается малосущественным. Этот феномен называют “вырожденностью третьего основания”. Последняя особенность сводит до минимума эффект мутаций. Например, известно, что основной функцией эритроцитов крови является перенос кислорода от легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким. Осуществляет эту функцию дыхательный пигмент — гемоглобин, который заполняет всю цитоплазму эритроцита. Состоит он из белковой части ― глобина, который кодируется соответствующим геном. Кроме белка в молекулу гемоглобина входит ген, содержащий железо. Мутации в глобиновых генах приводят к появлению различных вариантов гемоглобинов. Чаще всего мутации связаны с заменой одного нуклеотида на другой и появлением в гене нового кодона, который может кодировать новую аминокислоту в полипептидной цепи гемоглобина. В триплете, в результате мутации может быть заменён любой нуклеотид ― первый, второй или третий.

Известно несколько сотен мутаций, затрагивающих целостность генов глобина. Около 400 из них связаны с заменой единичных нуклеотидов в гене и соответствующей аминокислотной заменой в полипептиде. Из них только 100 замен приводят к нестабильности гемоглобина и различного рода заболеваниям от легких до очень тяжелых. 300 (примерно 64%) мутаций-замен не влияют на функцию гемоглобина и не приводят к патологии. Одной из причин этого является упомянутая выше “вырожденность третьего основания”, когда замена третьего нуклеотида в триплете, кодирующем серин, лейцин, пролин, аргинин и некоторые другие аминокислоты приводит к появлению кодона-синонима, кодирующего ту же аминокислоту. Фенотипически такая мутация не проявится. В отличие от этого любая замена первого или второго нуклеотида в триплете в 100 % случаях приводит к появлению нового варианта гемоглобина. Но и в этом случае тяжёлых фенотипических нарушений может и не быть. Причиной этому является замена аминокислоты в гемоглобине на другую сходную с первой по физико-химическим свойствам. Например, если аминокислота, обладающая гидрофильными свойствами, заменена на другую аминокислоту, но с такими же свойствами.

Гемоглобин состоит из железопорфириновой группы гема (к ней и присоединяются молекулы кислорода и углекислоты) и белка — глобина. Гемоглобин взрослого человека (НвА) содержит две идентичные a-цепи и две b-цепи. Замена в гене, кодирующем b-цепь гемоглобина первого или второго нуклеотида практически всегда приводит к появлению в белка новых аминокислот, нарушению функций гемоглобина и тяжёлым последствия для больного. Например, замена “Ц” в одном из триплетов ЦАУ (гистидин) на “У” — приведет к появлению нового триплета УАУ, кодирующего другую аминокислоту — тирозин. Фенотипически это проявится в тяжёлом заболевании. Аналогичная замена в 63 положении b-цепи полипептида гистидина на тирозин приведет к дестабилизации гемоглобина. Развивается заболевание метгемоглобинемия. Замена, в результате мутации, глутаминовой кислоты на валин в 6-м положении b-цепи является причиной тяжелейшего заболевания — серповидно-клеточной анемии. Не будем продолжать печальный список. Отметим только, что при замене первых двух нуклеотидов может появится аминокислота по физико-химическим свойствам похожая на прежнюю. Так, замена 2-го нуклеотида в одном из триплетов, кодирующего глутаминовую кислоту (ГАА) в b-цепи на “У” приводит к появлению нового триплета (ГУА), кодирующего валин, а замена первого нуклеотида на “А” формирует триплет ААА, кодирующий аминокислоту лизин. Глутаминовая кислота и лизин сходны по физико-химическим свойствам — они обе гидрофильны. Валин — гидрофобная аминокислота. Поэтому, замена гидрофильной глютаминовой кислоты на гидрофобный валин, значительно меняет свойства гемоглобина, что, в конечном итоге, приводит к развитию серповидноклеточной анемии, замена же гидрофильной глютаминовой кислоты на гидрофильный лизин в меньшей степени меняет функцию гемоглобина — у больных возникает легкая форма малокровия. В результате замены третьего основания новый триплет может кодировать туже аминокислоты, что и прежней. Например, если в триплете ЦАУ урацил был заменён на цитозин и возник триплет ЦАЦ, то практически никаких фенотипических изменений у человека выявлено не будет. Это понятно, т.к. оба триплета кодируют одну и туже аминокислоту ― гистидин.

В заключении уместно подчеркнуть, что вырожденность генетического кода и вырожденность третьего основания с общебиологических позиция являются защитными механизмами, которые заложены в эволюции в уникальной структуре ДНК и РНК.

Каждый триплет (кроме бессмысленных) кодирует только одну аминокислоту. Таким образом, в направлении кодон ― аминокислота генетический код однозначен, в направлении аминокислота ― кодон ― неоднозначен (вырожденный).

И в этом случае необходимость однозначности в генетическом коде очевидна. При другом варианте при трансляции одного и того же кодона в белковую цепочку встраивались бы разные аминокислоты и в итоге формировались белков с различной первичной структурой и разной функцией. Метаболизм клетки перешёл бы в режим работы «один ген ― несколько поипептидов». Понятно, что в такой ситуации регулирующая функция генов была бы полностью утрачена.

Считывание информации с ДНК и с иРНК происходит только в одном направлении. Полярность имеет важное значение для определения структур высшего порядка (вторичной, третичной и т.д.). Ранее мы говорили о том, что структуры низшего порядка определяют структуры более высшего порядка. Третичная структура и структуры более высокого порядка у белков, формируются сразу же как только синтезированная цепочка РНК отходит от молекулы ДНК или цепочка полипептида отходит от рибосомы. В то время, когда свободный конец РНК или полипептида приобретает третичную структуру, другой конец цепочки ещё продолжает синтезироваться на ДНК (если транскрибируется РНК) или рибосоме (если транскрибируется полипептид).

Поэтому однонаправленный процесс считывания информации (при синтезе РНК и белка) имеет существенное значение не только для определения последовательности нуклеотидов или аминокислот в синтезируемом веществе, но для жёсткой детерминации вторичной, третичной и т.д. структур.

Код может быть перекрывающимся и не перекрывающимся. У большинства организмов код не перекрывающийся. Перекрывающийся код найден у некоторых фагов.

Сущность не перекрывающего кода заключается в том, что нуклеотид одного кодона не может быть одновременно нуклеотидом другого кодона. Если бы код был перекрывающим, то последовательность из семи нуклеотидов (ГЦУГЦУГ) могла кодировать не две аминокислоты (аланин-аланин) (рис.33, А) как в случае с не перекрывающимся кодом, а три (если общим является один нуклеотид) (рис. 33, Б) или пять (если общими являются два нуклеотида) (см. рис. 33, В). В последних двух случаях мутация любого нуклеотида привела бы к нарушению в последовательности двух, трёх и т.д. аминокислот.

Однако установлено, что мутация одного нуклеотида всегда нарушает включение в полипептид одной аминокислоты. Это существенный довод в пользу того, что код является не перекрывающимся. Неперекрываемость генетического кода связана с ещё одним свойством ― считывание информации начинается с определённой точки ― сигнала инициации. Таким сигналом инициации в иРНК является кодон, кодирующий метионин АУГ. Следует отметить, что у человека всё-таки имеется небольшое число генов, которые отступают от общего правила и перекрываются.

Между кодонами нет знаков препинания. Иными словами триплеты не отделены друг от друга, например, одним ничего не значащим нуклеотидом. Отсутствие в генетической коде «знаков препинания» было доказано в экспериментах.

Код един для всех организмов, живущих на Земле. Прямое доказательство универсальности генетического кода было получено при сравнении последовательностей ДНК с соответствующими белковыми последовательностями. Оказалось, что во всех бактериальных и эукариотических геномах используется одни и те же наборы кодовых значений. Есть и исключения, но их не много.

Первые исключения из универсальности генетического кода были обнаружены в митохондриях некоторых видов животных. Это касалось кодона терминатора УГА, который читался так же как кодон УГГ, кодирующий аминокислоту триптофан. Были найдены и другие более редкие отклонения от универсальности.

Для повторения:

Генетический код ― это система записи наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот, основанная на определённом чередовании последовательностей нуклеотидов в ДНК или РНК, образующих кодоны, соответствующие аминокислотам в белке. Генетический код имеет несколько свойств.

1. Триплетность. Триплет состоит из трёх нуклеотидов. 61 кодон ― смысловые, т.е. кодируют какую-либо аминокислоту, три ― бессмысленные, т.е. не кодируют аминокислоты.

2. Вырожденность или избыточность. Одна аминокислота может кодироваться несколькими кодонами.

3. Однозначность. Один кодон кодирует только одну аминокислоту.

4. Полярность. Считывание информации с ДНК и с иРНК происходит только в одном направлении.

5. Неперекрываемость. Генетический код является не перекрывающимся.

6. Компактность. Между кодонами нет знаков препинания.

7. Универсальность. Код един для всех живущих на земле организмов.

Читать 0 мин.

Читать 0 мин.