Энергия буран космическая программа история создания

По внешнему виду, компоновке и аэродинамическим характеристикам корабль «Буран» близок к американскому шаттлу. При первых пилотируемых орбитальных испытательных полетах экипаж корабля должен был состоять из двух космонавтов-испытателей: командира и пилота. В первых испытательных полетах космонавты должны были находиться в скафандрах «Стриж» с парашютами и размещаться в креслах катапультной системы.

В Центре подготовки космонавтов планировалась подготовка по программе «Буран». Для выполнения полетов были сформированы две группы летчиков-испытателей. Первая, гражданская, группа была сформирована на базе летного отряда летного-испытательного института. На базе ГКНИИ ВВС имени В.П.Чкалова была сформирована вторая, военная, группа летчиков, также готовившаяся к полету на «Буране». На базе этих групп позже были сформированы отряды космонавтов.

Испытания и отладка оборудования системы автоматической посадки проводились в три этапа. Сначала над смонтированным на аэродроме оборудованием пролетали самолеты-лаборатории МиГ-25 и Ту-134 по заданным траекториям. На следующем этапе полеты выполнялись на летающих лабораториях Ту-154, несущих часть аппаратуры «Бурана». И только после этого приступили к отработке автоматической посадки на специально созданном самолете-аналоге орбитального корабля БТС-02.

С 1984 по 1988 год проводились летно-конструкторские испытания аналога «Бурана» — БТС-02, оснащенного 4 турбореактивными двигателями для самостоятельного взлета с взлетно-посадочной полосы. Испытания проводились с целью определения летных характеристик корабля «Буран», работоспособности его систем и приобретения навыков пилотирования будущими пилотами.

Первый и единственный орбитальный испытательный полет (2 витка) корабль «Буран» (№ 1К) совершил 15 ноября 1988 года. Запуск, орбитальный полет, спуск с орбиты и посадка на взлетно-посадочную полосу выполнены в автоматическом режиме. Это событие стало венцом самой сложной и наиболее дорогой программы отечественной космонавтики, начавшейся в середине 1970-х годов в качестве ответной меры на разработку американских шаттлов. Можно смело утверждать, что программа создания многоразовой космической системы «Энергия-Буран» стала самым масштабным космическим проектом в нашей истории. За 12 лет (считая с выхода правительственного Постановления № 132-51 от 17 февраля 1976 года) практически «с нуля» в нашей стране были созданы:

И это только самые крупные достижения. Для появления «Бурана» потребовалось создать тысячи новых материалов, технологий, производственных процессов, стендов, лабораторий, провести десятки тысяч различных испытаний, измеряемых циклами, трубными, стендовыми и летными часами наработки многочисленных узлов, агрегатов, макетов, летающих лабораторий и опытных изделий. Фактически была перевооружена вся ракетно-космическая отрасль, а наша авиация вплотную подошла к практическому освоению гиперзвука.

Над системой «Энергия-Буран» работала вся страна — при ее создании были объединены усилия сотен конструкторских бюро, заводов, научно-исследовательских организаций, военных строителей, эксплуатационных частей космических сил. Всего в разработке системы участвовало 1286 предприятий и организаций из 86 министерств и ведомств, были задействованы крупнейшие научные и производственные центры. На систему «Энергия-Буран» работало более 2,5 млн. человек по всей стране, причем более миллиона из них непосредственно были заняты ее созданием. По состоянию на начало 1992 г. общие прямые расходы на программу составили 16,4 млрд. рублей. До «Бурана» наша космическая история не знала ничего подобного.

Уникальные архивные кадры подготовки и запуска многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран».

«Буран»: первый и единственный

В этот день в 1988 году состоялся первый полет уникальной космической системы: ракета-носитель «Энергия» вывела на орбиту многоразовый корабль «Буран». Крылатый космоплан два раза обогнул Землю и совершил посадку в автоматическом режиме.

Программа «Энергия-Буран» стала самой масштабной за всю историю советской космонавтики: над ее осуществлением более 10 лет работало около 1200 организаций, в том числе и предприятия, ныне входящие в Ростех. О судьбе легендарного корабля и его ярком следе в истории покорения космоса – в нашем материале.

В космос на самолете

Проект многоразовой космической системы «Энергия-Буран» стал вершиной развития советской космонавтики, итогом десятилетий работы космической отрасли целой страны. И если в других этапных событиях в покорении космоса две супердержавы США и СССР шли, что называется, «ноздря в ноздрю», то автоматическую авиационную посадку многоразового корабля американцы смогли повторить только в 2000-е годы и то в гораздо меньших масштабах.

Идея многоразового использования самолетоподобных космических кораблей появилась практически сразу с первыми полетами в космос. Начиная с конца 1950-х годов несколько КБ разрабатывали крылатые аппараты классической самолетной схемы, способные подниматься на большие высоты и выходить в космос. Развивались как управляемые пилотами, так и беспилотные направления. Безусловно, особенный интерес вызывало военное применение космопланов, так как предполагалось, что противостояние США и СССР в скором времени распространится и на космическое пространство.

Самыми близкими отечественными предшественниками «Бурана» стали разработки ОКБ Микояна: воздушно-орбитальный самолет «Спираль» и беспилотные орбитальные ракетопланы «БОР».

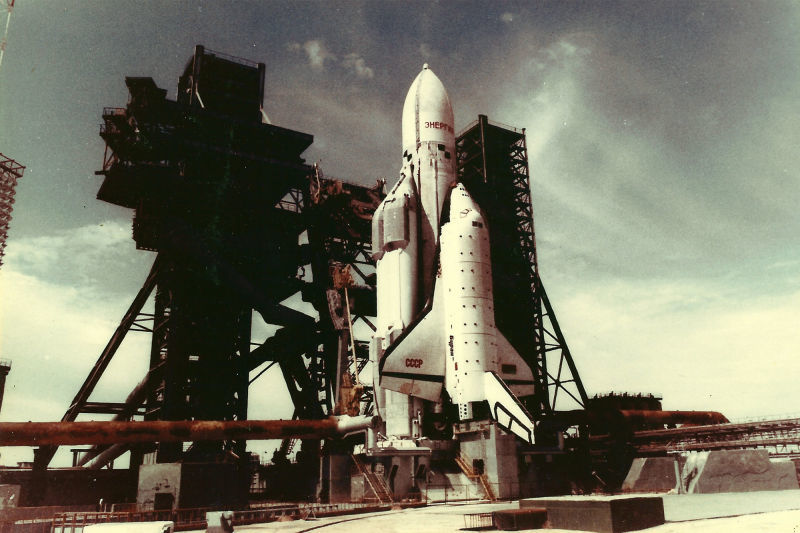

ОК «Буран» и ракета-носитель «Энергия» перед стартом. Космодром «Байконур». Ноябрь 1988 г.

В 1972 году правительство США объявляет о начале масштабной национальной программы «Спейс шаттл» («Космический челнок»). Проанализировав параметры будущего корабля, советское руководство предположило, что он готовится для военного использования. Мощность и размеры «Шаттла» позволяли ему выводить в космос ядерные боеголовки и другие грузы, угрожающие безопасности СССР.

Таким образом, основными целями создания «Бурана» стали сдерживание США в военно-космической сфере, вывод на орбиту и возвращение с нее космонавтов и полезных грузов, а также проведение военных и гражданских научных исследований. Для этих целей планировалось построить минимум пять кораблей, чтобы обеспечивать около 30 полетов ежегодно.

Космическая стройка для всей страны

Работа над комплексом «Энергия-Буран» велась около десяти лет. Головным разработчиком орбитального корабля «Буран» стало НПО «Молния», специально созданное в 1976 году на базе трех КБ для реализации программы. Генеральным директором и главным конструктором «Молнии» был назначен Г.Е. Лозино-Лозинский, до этого занимавшийся проектом «Спираль» и истребителями «МиГ». Основной площадкой для сборки и испытаний кораблей были выбраны цеха Тушинского машиностроительного завода.

В период 1975-1976 годов рассматривались различные варианты исполнения «Бурана» и системы, которые должны были выводить его на орбиту. В итоге для корабля был выбран планер, максимально близкий по схеме к тому, который разрабатывали американцы, как наиболее перспективный.

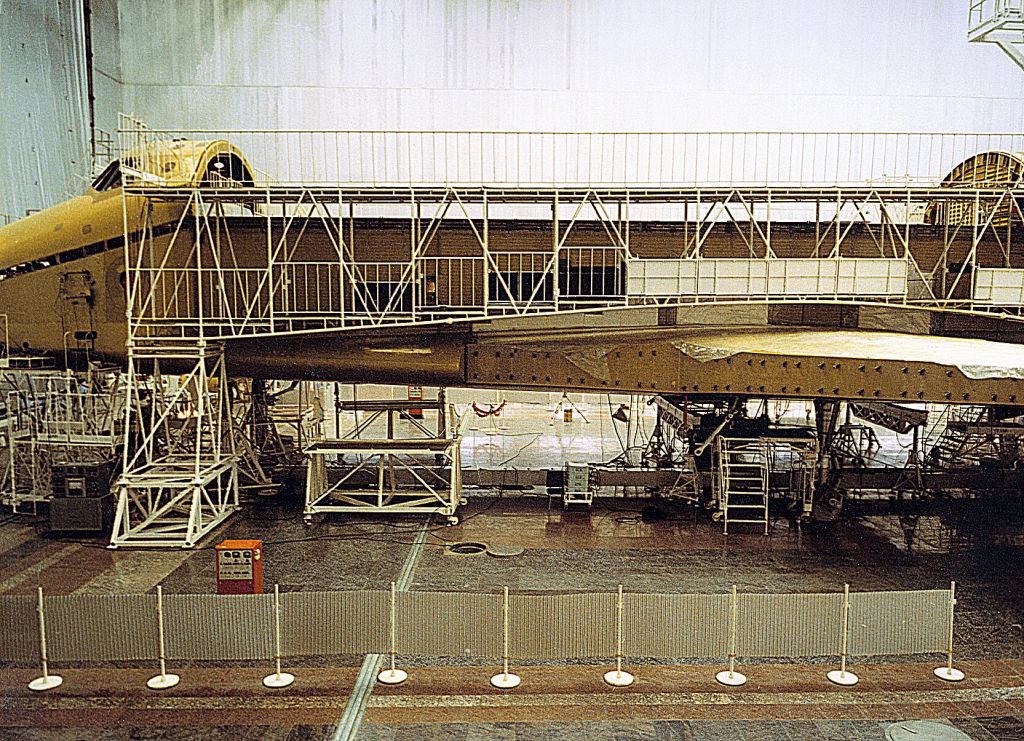

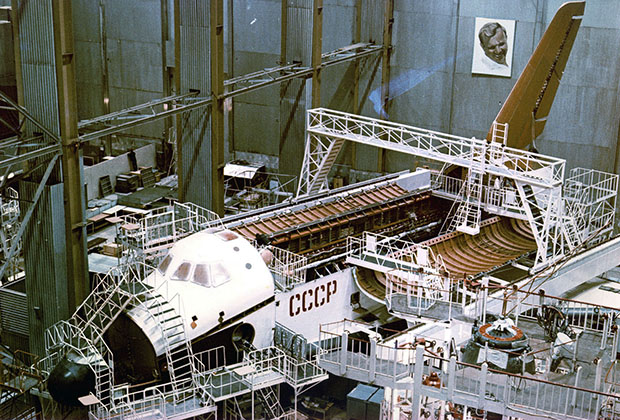

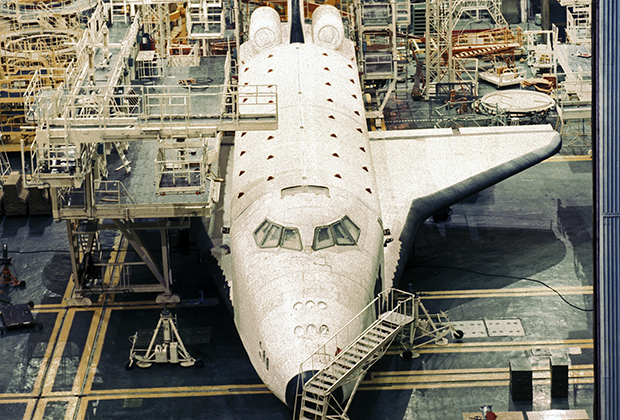

«Буран» в сборочном цехе

Первый полномасштабный «Буран» был изготовлен в 1984 году. Этому моменту предшествовал гигантский объем научных работ и испытаний. Кроме разработки непосредственно самого корабля решались смежные вопросы: как защитить корабль от перегрева, как транспортировать его к месту старта, как организовать автоматическую посадку и другие. За время работы были созданы тысячи новых материалов и технологий, которые продвинули космическую отрасль далеко вперед. В разработке системы «Энергия-Буран» приняли участие более 1000 предприятий и около 2,5 миллионов специалистов, а расходы на программу составили 16,4 миллиарда рублей. Это был самый крупный космический проект в истории страны.

Как уже говорилось, головным разработчиком «Бурана» стало НПО «Молния». С 2018 года объединение входит в группу компаний «Калашников» и является единственным предприятием концерна с компетенциями в космической отрасли. Сегодня «Молния» занимается созданием ракет-мишеней и продолжает работы по авиационно-космической тематике.

Г.Е. Лозино-Лозинский (третий слева) показывает процесс сборки «Бурана» правительственной делегации

Кабина «Бурана» разрабатывалась силами Экспериментального машиностроительного завода им. В.М. Мясищева. Также по инициативе самого Мясищева для транспортировки «Энергии» и «Бурана» конструкторами ЭМЗ был создан самолет ВМ-Т «Атлант». Сегодня завод входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха.

Специалистами НИИ авиационного оборудования ( концерн «Радиоэлектронные технологии» ) были разработаны приборные комплексы для оборудования рабочих мест экипажа корабля «Буран», а также тренажеры для обучения пилотов.

Безупречную посадку «Бурана» обеспечили системы производства КБ «Аэроприбор-Восход» (концерн «Радиоэлектронные технологии»). На предприятии была создана система измерения высотно-скоростных параметров полета «Бурана» на этапе аэродинамического спуска и посадки.

Устройство «Бурана»

«Буран» был выполнен по самолетной схеме с крылом двойной стреловидности. В носовом отсеке корабля располагалась цельносварная кабина для экипажа из 2-4 человек и 6 пассажиров. Здесь же была размещена большая часть бортового оборудования «Бурана».

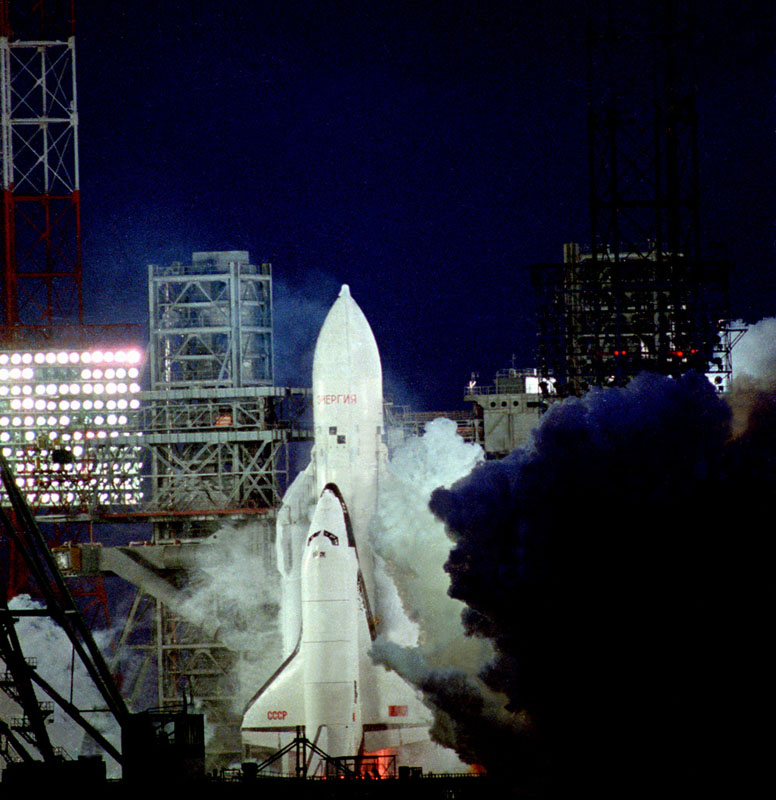

Старт 15 ноября 1988 г. Космодром Байконур

В средней части корабля был сделан грузовой отсек с открывающимися створками. В нем располагались манипуляторы, с помощью которых можно было производить погрузку-разгрузку и другие операции. В отсеке 4,7 на 18,55 метра и объемом 350 кубометров можно было выводить на орбиту до 30 тонн и спускать на землю до 20 тонн груза, что в 1,5 раза больше, чем у «Шаттла».

Объединенная двигательная установка «Бурана» включала в себя два двигателя орбитального маневрирования и 46 двигателей газодинамического управления. Для управления кораблем и поддержки его работы использовалось более 50 бортовых систем. На случай аварии компьютерные системы управления были дублированы четырехкратно. Объем программного обеспечения составлял гигантские по тем временам 100 мегабайт. Все это обеспечивало возможность пребывания «Бурана» на орбите в течение 30 суток.

Основным отличием «Бурана» от «челнока» стала система автоматического управления, с помощью которой корабль мог выполнять весь полет и посадку без участия человека. Ручное управление посадкой было добавлено по просьбе космонавтов.

Длина «Бурана» составляла 36,4 метра, размах крыла − около 24 метров, высота корабля на шасси − более 16 метров. Стартовая масса корабля − более 100 тонн, из которых 14 тонн приходилось на топливо.

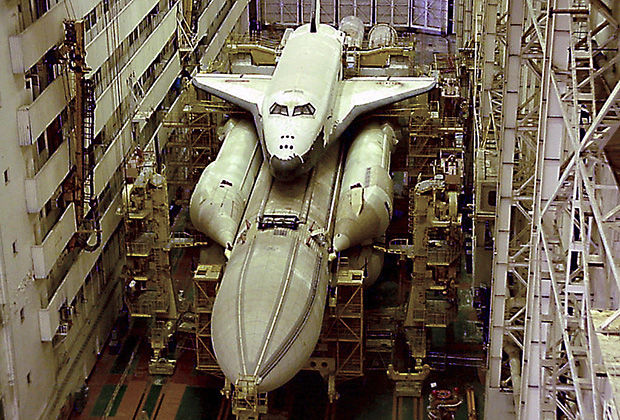

Ан-225 «Мрия» перевозит «Буран»

Такие параметры не позволяли перевозить корабль наземными средствами. Поэтому специально для транспортировки «Бурана» и элементов ракеты-носителя к месту сборки и старта по воздуху был модифицирован самолет ВМ-Т «Атлант», бывший стратегический бомбардировщик 3М. Позже для перевозки «Бурана» был создан самый большой в мире транспортник Ан-225 «Мрия».

Выводить «Буран» на орбиту должна была двухступенчатая ракета-носитель «Энергия», которая могла применяться для запуска и других космических аппаратов. Спуск корабля осуществлялся с помощью газодинамического и аэродинамического управления, в конце использовался тормозной парашют. Для посадки была доработана отдельная полоса на Байконуре и на двух запасных аэродромах в Приморье и в Крыму. Кроме того, в резерве имелись еще 14 аэродромов, в том числе в Ливии и на Кубе.

Всего по программе было построено три корабля, последний из которых не был закончен. Также была заложена основа для второй серии.

205 минут триумфального полета

Первый полет «Бурана» должен был состояться 29 октября 1988 года, но на последней минуте старт был отменен из-за неполадки. Еще 17 дней ушло на поиск и исправление недочета. Несмотря на надвигающиеся на космодром дождь с ветром старт 15 ноября прошел успешно. С помощью ракеты-носителя в штатном режиме космоплан вышел на орбиту, совершил два витка вокруг Земли и с высокой точностью приземлился на посадочную полосу.

Приземление «Бурана» на аэродроме Юбилейный 15 ноября 1988 г.

Автоматический полет «Бурана» был занесен в Книгу рекордов Гиннесса и является непревзойденным до сих пор. К сожалению, этот полет оказался единственным. Наступили перестроечные времена, и на дорогостоящий проект не осталось средств. Полеты как на «Буране», так и на «Шаттлах» оказались нерентабельными. К тому же носившая военный характер программа уже была не актуальна в эпоху разрядки международных отношений. В 1993 году программа «Буран» была полностью свернута.

Сегодня еще живы те, кто работал над «Бураном», и они передают знания молодым. Заделы по «Бурану» не растрачены окончательно. Системы автоматического пилотирования, разработанные для космоплана, используются в современных истребителях и беспилотниках. Сотни других технологий, появившихся благодаря «Бурану», используются в различных сферах. А тема многоразовых космических кораблей продолжает развиваться, и, возможно, когда-то в космос полетит новый «Буран».

События, связанные с этим

Кардиостимулятор: сердце в правильном ритме

«Буран» раздора. Как советский космический корабль соревновался с США, а затем рассорил Россию и Казахстан?

В сентябре 2021 года на сайте НПО «Молния» появилось сообщение о планах вернуть орбитальный корабль «Буран» в Россию. Позже сообщение удалили и планы вывезти советский шаттл опровергли в «Роскосмосе», но оно запустило очередную волну обсуждений о передаче корабля. «Лента.ру» рассказывает историю «Бурана», который лишь единожды побывал в космосе: от гордости советской космонавтики — до судебных разбирательств.

Не гонка, а защита

15 ноября 1988 года с площадки 110 космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Энергия», которая вывела на околоземную орбиту космический корабль «Буран». Первый полет многоразового корабля происходил в автоматическом режиме. За 205 минут полета аппарат сделал два витка вокруг Земли и сел на аэродроме «Юбилейный». Так началась история советского «космического челнока», включающая один полет, сомнительные операции и долгие разбирательства.

Советский «Буран» стал ответом на американскую систему Space Shuttle. Только дело было не в престиже космической державы, а в безопасности. После заявления президента США Ричарда Никсона о начале работ над Space Shuttle советские ученые и военные внимательно следили за развитием американской программы.

В СССР предположили, что американский космический корабль создан прежде всего для военных целей. Это укладывалось в логику холодной войны, когда большинство передовых разработок были направлены на гонку вооружений. Считалось, что шаттл предназначен для орбитальной бомбардировки территории СССР. А после раскрытия американскими разработчиками характеристик космического аппарата, — включая габариты грузового отсека, — советские специалисты предположили, что корабль может использоваться для похищения советских спутников и станций.

В 1975 году советским спецслужбам удалось получить первые чертежи и фотографии американской системы. Полученные материалы проанализировали специалисты Института прикладной математики АН СССР и нескольких военных НИИ.

При этом корабль мог оставаться невидимым для советских средств предупреждения о ракетном нападении.

Это стало решающим фактором в истории будущего «Бурана». Министр обороны СССР Дмитрий Устинов подготовил решение о создании многоразовой космической системы (МКС), которое Л. И. Брежнев утвердил и подписал после обсуждения в Политбюро. 8 ноября 1976 года Дмитрий Устинов утвердил тактико-технические задания на разработку многоразовой космической системы 1К11К25, поставив подпись под ТЗ. Головным разработчиком корабля сделали специально созданное НПО «Молния» под руководством Глеба Евгеньевича Лозино-Лозинского.

Полноразмерный испытательный стенд ОК-КС. Испытания на стенде велись с 1984 года до первого запуска «Бурана»

Задание предполагало постройку пяти кораблей, которые обеспечат частоту до 30 полетов в год. Помимо противодействия потенциальному противнику корабль предназначался для транспортировки грузов, космонавтов и спутников, а также для проведения научных экспериментов.

Рождение «Бурана»

Идея многоразовых орбитальных полетов прорабатывалась в СССР задолго до «Шаттла». Так, в 1960-х в СССР инициировали проект «Спираль», предполагавший создание орбитального самолета. К этому времени в ОКБ-23 В. М. Мясищева вели работу над воздушно-космическим аппаратом ВКА-23, который объединил несколько наработок по нескольким проектам крылатых ракет и орбитальных кораблей. Этот задел помог ускорить работу над «Бураном».

В 1975 году был предложен первый вариант будущего корабля — ОС-120. Первая концепция практически полностью повторяла «Шаттл». В хвостовой части размещалось три маршевых кислородно-водородных двигателя и два двигателя для орбитального маневрирования. Такая концепция ограничивала возможности посадки корабля, который мог приземлиться на ограниченное количество аэродромов. Так появился вариант корабля ОК-92. В нем маршевые двигатели переместили на ракету-носитель, а их место заняли два воздушно-реактивных двигателя, которые обеспечивали атмосферный полет. В этом было главное отличие будущего «Бурана» от Space Shuttle, который взлетал за счет твердотопливных ускорителей и собственных маршевых двигателей.

Уже в 1980 году на Тушинском машиностроительном заводе началось строительство первого прототипа космического корабля, который был готов к 1984 году. Длина «Бурана» составила 34,5 метра, размах крыла — 24 метра, а высота космоплана с шасси — 16,5 метра. При этом взлетная масса изделия достигала 105 тонн с учетом максимальных 30 тонн груза. С орбиты корабль мог доставить 20 тонн груза.

Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС

Доставку корабля на космодром осуществляли в два этапа: сначала «Буран» на барже доставили в город Жуковский, после чего воздухом части корабля отправили на аэродром «Юбилейный» космодрома Байконур. Для этих целей специально создавали транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия», установивший впоследствии ряд рекордов, но самолет опоздал на встречу с «Бураном» на несколько месяцев. Для доставки компонентов МТКС «Энергия-Буран» построили три самолета ВМ-Т «Атлант» на основе стратегических бомбардировщиков 3М. К стартовой позиции ракету-носитель и корабль вывозили тепловозы, которые тоже построили специально для «Энергии-Бурана».

Посадочный комплекс включал три специально построенных полосы: основная — в аэропорту «Юбилейный» на Байконуре, и две запасных — в поселке Хороль Приморского края и аэропорте Симферополя. Посадку «Бурана» обеспечивала уникальная инфраструктура. Так, аэродром на «Байконуре» получил новую взлетно-посадочную полосу длиной 4500 метров и шириной 84 метра. Параллельно были построены или модернизированы взлетно-посадочные полосы на 14 аэродромах СССР, Кубы, и Ливии. Они предназначались для вынужденной посадки корабля в ручном режиме.

Первый и последний

В 1988 году завершились испытания и подготовка инфраструктуры полета. Первый полет «Бурана» в автоматическом режиме запланировали на 29 октября, в канун годовщины Октябрьской революции. Но старт в назначенный день отменила автоматика, обнаружившая неполадку. Лишь 15 ноября состоялся первый полет, который мог стать поворотным пунктом в советской космонавтике.

Сделав два витка вокруг Земли, «Буран» приземлился в сопровождении истребителя МиГ-25 под управлением летчика Магомеда Толбоева. На борту самолета находился оператор Сергей Жадовский. МиГ также сопровождал «Буран» во время взлета, что позволило сохранить кадры уникального полета «Бурана», оставшегося единственным в своем роде.

Первый полет выполнил поставленные цели — система оказалась жизнеспособной. Более того, нештатная ситуация показала совершенство автоматики «Бурана». На высоте в 11 километров корабль совершил неожиданный маневр при посадке, ненадолго пропав из поля зрения наземных средств наблюдения. Таким образом автоматика сменила направление захода на посадочную полосу, что позволило использовать встречный ветер для снижения скорости посадки.

Оставались научные цели, но их постепенно отодвигали финансовые проблемы. Один полет многоразового «Бурана» обходился вдвое дороже запуска ракеты «Союз». К 1992 году планировался полет второго летного образца «Бурана» («Изделие 1.02», серийный номер 2К 11Ф35), но недостаток финансирования и распад СССР привели к закономерному финалу. В 1990 году программу приостановили, а 25 мая 1993 года Совет главных конструкторов при НПО «Энергия» им. академика С.П. Королева принял решение № 245-25/05-93, фактически закрывавшее программу.

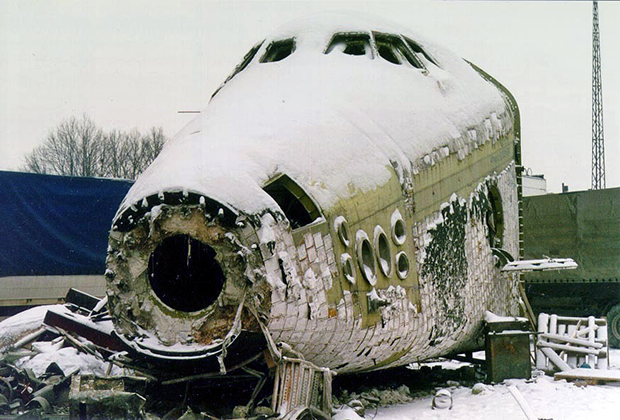

Состояние единственного «Бурана», побывавшего в космосе, в 1991 году

Отдельного драматизма ситуации придают приложения к решению, включающие два обращения к Борису Ельцину от генерального директора НПО «Энергия» академика Юрия Семенова, и совместное обращение представителей промышленности и науки России, Беларуси, Украины и Казахстана к главам новообразованных независимых стран. Люди, выводившие «Буран» в космос, просили выработать механизмы для продолжения совместной работы, которая позволила бы сохранить задел. Но все получилось наоборот.

Земное наследие космоса

За 14 лет (до заморозки в 1990 году) в программу «Энергия-Буран» вложили 16,4 миллиарда советских рублей, и труд около 2,5 миллиона специалистов с более чем тысячи советских предприятий. За время работы над программой было заложено пять летных экземпляров и построено восемь тестовых образцов и макетов, вокруг которых была создана дорогостоящая инфраструктура.

Образованное в 1992 году Российское космическое агентство при правительстве РФ декларировало продолжение работы с МКС. К примеру, «Буран» включили в космическую программу на 1993 год. Но из-за отсутствия финансирования и образовавшихся границ новые полеты остались лишь намерением.

В 1994 году город Байконур с одноименным космодромом, оказавшийся в составе суверенного Казахстана, был передан в аренду России. Параллельно РКА передавало объекты космодрома головному разработчику — РКК «Энергия». В 1995 году премьер-министр Виктор Черномырдин поручил РКА подготовить проект указа об окончательном закрытии проекта «Энергия-Буран» и консервации наземных объектов.

После «неофициального» закрытия программы началась земная история остатков «Энергии-Бурана». Первый построенный летный образец хранился в монтажно-испытательном корпусе до 2002 года. 12 мая произошло обрушение крыши, под обломками которой остался разрушенный «Буран». Второй летный экземпляр, или «Изделие 1.02», находился в особо прочном монтажно-заправочном корпусе (сооружение 80) и не пострадал во время обрушения. Корабль остался, чтобы стать главным и невольным напоминанием о программе.

22 ноября 2004 года ЗАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева передало «Изделие 1.02» «в хозяйственное ведение» РГП «Инфракос», а уже в 2005 году изделие, стоимость которого ТОО GNN Consult оценило в 1352112,34 тенге (примерно 288 000 рублей по курсу 2005 года), снова сменило собственника. Исходя из опубликованных документов, РГП «Инфракос» передало «изделие 11Ф35» российско-казахской АО КРИСП «Аэлита». Более данных о смене владельца космического наследия СССР не было.

Первый корабль второй серии по пути в Жуковский

Фото: Artem Svetlov / Wikipedia

Кораблям второй серии повезло немногим больше. «Изделие 2.02» было частично разобрано на стапелях Тушинского машиностроительного завода будучи готовым на 10-20 процентов. Задел собиравшегося там же «Изделия 2.03» уничтожили и вывезли на свалку. «Повезло» только первому кораблю второй серии — строительство «Изделия 2.01» остановилось на 30-50 процентах, после чего в 2004 году корабль перевезли на Лодочную улицу к причалу Химкинского водохранилища для временного хранения. В 2006 году стало известно о продаже космического корабля фармацевтической компании «Сиа Интернейшнл ЛТД» всего за 100 тысяч долларов. Корабль второй серии пытался выкупить один из немецких музеев, но стороны не смогли договориться о цене.

Летом 2011 года «Изделие 2.01» отправилось в очередное путешествие — на барже по Москве-реке аппарат доставили в Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. М. Громова (город Жуковский) для реставрации и последующего участия на МАКС-2011. Но посетителей выставки ждало частичное разочарование — реставрации подверглась лишь та часть корабля, которая была видна посетителям. «Непубличный» борт «Изделия 2.01» отреставрировать не успели. После этого появилась информация о завершении реставрации корабля к МАКС-2013, но авиасалон «Буран» пропустил. «Изделие 2.01» осталось на задворках международного аэропорта Жуковского. Судя по последним спутниковым снимкам, корабль остается там до сих пор (координаты 55°34’16.3″N 38°08’34.5″E).

Отдельно стоит остановиться на судьбе макетных образцов. Так, ОК-МЛ-1 с 2014 года находится на ВДНХ в столице, а ОК-КС с 2017 года экспонируется в сочинском парке «Сириус». ОК-ГЛИ в 1999 году передали в лизинг австралийской фирме, которая демонстрировала советский корабль на открытии Олимпиады-2000 в Сиднее, а после — на фестивале в Бахрейне. Следующей остановкой корабля стал немецкий Музей техники в Шпайере. Этот экспонат обошелся музею в 10 миллионов евро. Более того, администрация музея семь лет добивалась права приобрести корабль, который сингапурский бизнесмен позиционировал как свою собственность.

Два макета остались на Байконуре (музей истории космодрома, и закрытое сооружение 80), и еще два (ОК-ТВА и ОК-ТВИ) считаются уничтоженными. Наконец, макет кабины 8М, который использовался для медицинских исследований, можно увидеть на территории Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА в Москве.

Битва за «Буран»

На этом история советского шаттла могла бы и закончиться, но в 2020 году тема «Бурана» стала вновь актуальной. 17 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос пользователя в Twitter, рассказал о попытках вернуть «Изделие 1.02» в Россию.

«Оставшийся «Буран» принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе ракеты «Энергия-М»».

Позже появилась информация, что Дмитрий Рогозин еще 11 ноября 2019 года обращался в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана с письмом о рассмотрении предложения по передаче корабля и ракеты российским музеям.

Заявление Рогозина, сделанное в Twitter, сразу же нашло отклик. На следующий день появился ответ историка космонавтики, создателя сайта и книги о «Буране», кандидата технических наук Вадима Лукашевича. Эксперт предложил помощь в поисках владельца космического корабля. В тот же день глава «Роскосмоса» заявил о готовности передать «Буран» в собственность музею и привлечь бизнес для выкупа корабля.

18 ноября к заочной беседе присоединился генеральный директор частной компании «Ракетно-космическая корпорация Байконур» Даурен Муса, который в 2011 году выкупил АО «Аэлита». Комментируя принадлежность «Изделия 1.02» и макета ОК-МТ, находящихся на «Байконуре», он написал:

«Уважаемый Дмитрий Олегович, космические корабли «Буран 1.02» и ПМ «ОК-МТ 0.07» принадлежат не физлицу, а находятся на балансе АО «РКК Байконур». Мы затратили много ресурсов, чтобы наше космическое предприятие и эти ракеты остались целыми».

В ответ Дмитрий Рогозин предложил предпринимателю обсудить судьбу кораблей, но в этот момент в полемику включилось правительство Казахстана. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заявило, что в июне 2019 года был подан иск о ликвидации АО «РКК Байконур» с возвратом имущества, внесенного в уставной капитал. В число имущества входило «Изделие 1.02».

13 февраля стало известно об отказе Специализированного межрайонного экономического суда Алма-Аты комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «РКК Байконур» и возврате советского корабля и ракеты.

Завершение судебных тяжб, казалось бы, снова отправило многострадальное «Изделие 1.02» на покой, но в 2021 году о судьбе корабля заставили вспомнить вандалы. 26 мая появилась информация о проникновении уличных художников в сооружение 80, где хранился корабль. Посетители оставили ряд надписей на корабле — снимки с «украшенным» космическим аппаратом появились в Instagram: «Юра, мы приехали» и «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».

В тот же день «Роскосмос» вновь потребовал передать «Буран» в музей, а уже 3 июня Дмитрий Рогозин заявил о том, что корабль взят под круглосуточную охрану. Таким образом инцидент с уличными художниками вернул актуальность вопросу возврата корабля и ракеты в Россию. 6 сентября появилась информация о посещении специалистами НПО «Молния» космодрома Байконур для осмотра «Изделия 1.02», его технологического макета и монтажно-заправочного комплекса. Это дало повод для предположений о подготовке к возврату корабля, но 9 сентября «Роскосмос» опровергнул эти сведения в официальном заявлении на сайте. В заявлении подчеркнули, что Россия не имеет отношения ко второму «Бурану»:

Данные изделия не являются собственностью Российской Федерации, никаких планов по их транспортировке у НПО «Молния» не существует

Параллельно визит делегации НПО «Молния» на своей странице в Facebook прокомментировал Даурен Муса, подтвердивший отсутствие планов по передаче бывшего советского имущества.

«Хотят забрать не в музей, а в лабораторию НПО «Молния» для дальнейших работ по программе «Энергия-Буран»? Хотят забрать, но кто им отдаст?»

Полемика вокруг остатков программы «Энергия-Буран» продолжается до сих пор, но стороны повторяют уже известные тезисы. В свою очередь, Дмитрий Рогозин в тот же день ответил казахскому предпринимателю, подчеркнув опасность «утери матчасти» «Буранов» и «Энергии-М»: «Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения».

Этим дискуссия о судьбе советских буранов пока завершилась. Не исключено, что обмен мнениями продолжится, но вряд ли в ближайшее время появятся решения, которые изменят судьбу исторических объектов, оставшихся на Байконуре.

Параллельно тень «Буранов» иногда возникает в рассказах о перспективных разработках. Например, еще в 2018 году глава НПО «Молния» (входит в состав ГК «Калашников») Ольга Соколова рассказала об использовании наработок советского корабля. По ее словам, теплозащиту перспективного корабля «Федерация» делают люди, работавшие над «Бураном». В свою очередь, в августе 2020 года Дмитрий Рогозин заявил, что поручил инженерам создать новый корабль «по типу “Бурана”», который мог бы заменить «Союз МС».

Шаттл Discovery в филиале Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института

Не исключено, что конструкторы смогут использовать задел «Буранов» и в ближайшем будущем вернуться к использованию орбитальных ракетопланов. Пока остается лишь надеяться, что наследие, воплощенное в металле, изменит статус заброшенного объекта. Напомним, все шаттлы программы Space Shuttle заняли свое место в нескольких экспозициях, которые служит свидетельством эпохи ракетопланов.