Можем ли мы раскрыть генетический код?

Знаете ли вы, что абсолютно все живые организмы нашей планеты имеют одного общего предка? Данное утверждение стало реальностью после изучения генетического кода обитающих на Земле живых организмов. Именно благодаря успехам в области исследования генетического кода, человек смог изобрести такую невероятную технологию, как клонирование, повысил урожайность в сельском хозяйстве и дал начало развитию микробиологической промышленности. Однако можем ли мы раскрыть генетический код и что это вообще значит?

Генетический код может многое рассказать о живых организмах

Что такое генетический код?

Для того, чтобы понять, что такое генетический код, давайте попробуем представить себе какой-нибудь иностранный язык, грамматику и лексику которого мы не понимаем до тех пор, пока целенаправленно не приступим за его изучение. Однако если в реальном мире язык — это средство коммуникации людей, то генетический код представляет из себя язык, на котором написано руководство использования вашего организма. Мануал, так сказать.

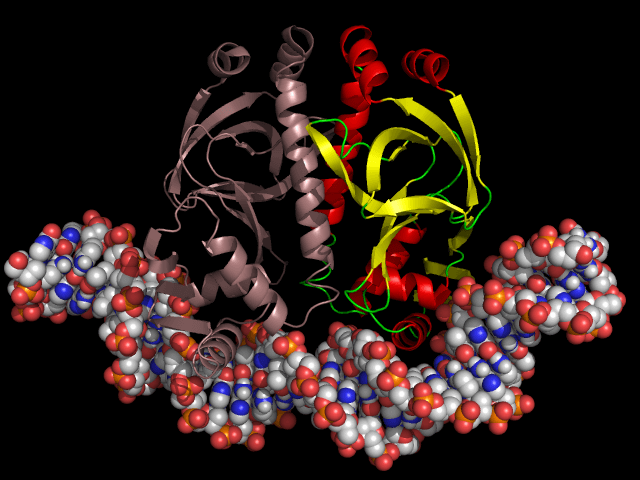

Каждая буква в этом учебнике представляет из себя определенный нуклеотид — группу органических соединений. Слова, которые образуют нуклеотиды, называются кодонами, а устройство, которое способно перевести слова и превратить их во что-то связное и понятное, называется рибосомой. Все вместе это превращается в молекулу белка, каждая из которых содержит в себе 20 разных слов-аминокислот. Именно наличие 20 «магических» слов, каждое из которых состоит из трех букв, является ключевой характеристикой всех жизненных форм на нашей планете.

Именно из подобных структур разной формы и цвета состоит генетический код любого существа на планете

Как раскрыть генетический код?

Как вы могли уже догадаться из всего вышесказанного, генетический код всех живых существ на планете уже разгадан. Более того, детальное исследование генома того или иного человека в настоящее время может сделать любой желающий, в чьем кармане имеются лишние 100 долларов. Такое исследование может помочь выявить риски наследственных заболеваний, узнать свое этническое происхождение и даже найти дальних родственников. Наиболее известными компаниями, которые предлагают сделать лабораторный анализ вашего биологического материала, считаются National Geographic, My Heritage и Ancestry DNA. Расценки на исследование вашего личного генома могут варьироваться в зависимости от вида выбранного вами теста и страны, которая предоставит вам возможность пройти данный генетический эксперимент.

Кстати говоря, хотели бы вы сделать тест на определение этнической принадлежности? Может быть, вы уже обращались к услугам специалистов из данной области? Давайте попробуем обсудить эти вопросы в нашем Telegram-чате.

Так, ряд российских компаний предлагает тесты с расценками, начинающимися от 1200 рублей. С их помощью вы можете узнать об уровне рекомендуемой лично вам физической активности, подобрать оптимальную диету и даже узнать, сколько чашек кофе в день вы можете выпить без вреда для здоровья. Если же вам необходимо узнать что-то помасштабнее, то вам могут быть предложены тесты на определение вероятности появления у вас тех или иных заболеваний, а также вашей этнической принадлежности. Как уже говорилось ранее, прохождение данных тестов сильно варьируется в цене в зависимости от вашего места рождения. Так, если в США расценки начинаются от 100 долларов, то большинство компаний РФ предлагают пройти аналогичный тест с ценами в пределах 20-30 тысяч рублей.

Тест, направленный на исследование вашего генома, может найти ваших родственников из самых удаленных уголков планеты

Какие животные имеют необычный генетический код?

Как уже говорилось выше, генетический код всех живых существ на планете абсолютно одинаков с генетическим кодом человека.

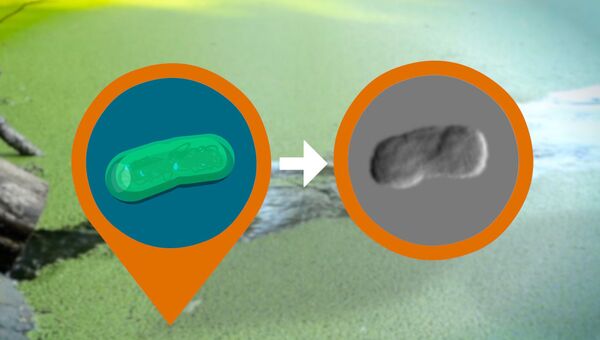

Однако в любом правиле есть исключения. Так, некоторые простейшие, среди которых находится и всем известная со школьной скамьи инфузория-туфелька, выступают в качестве своеобразных нарушителей всех генетических правил и порядков. Митохондриальный генетический код этих простейших отличается от стандартного числом содержащихся в ней кодонов. Чем вызвано подобное явление пока достоверно неизвестно, однако считается, что подобное изменение структуры молекулы белка могло быть вызвано произошедшими в ней мутациями.

Если вам понравилась данная статья, приглашаю вас присоединиться к нашему каналу в Яндекс.Дзен, где вы сможете найти еще больше полезных статей из мира популярной науки и техники.

Генетическая уникальность: учёные обнаружили различие ряда белков ДНК человека и животных

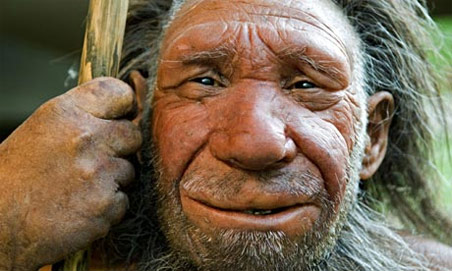

Исследователи из Donnelly Centre Университета Торонто (Канада) утверждают, что гены людей и других живых существ имеют больше различий, чем считалось ранее. Десятки генов уникальны только для человека, и они могут помочь объяснить появление нашего вида. Об этом сообщается в статье, вышедшей в журнале Nature Genetics.

Ранее считалось, что белки — транскрипционные факторы, отвечающие за перенос генетической информации, — выглядят у различных организмов одинаково. Однако исследование канадских учёных показало, что между ними могут быть различия в определённых последовательностях органических соединений — в специфических фрагментах кода ДНК, которые называются мотивами.

«Даже между близкородственными видами имеется значительная часть транскрипционных факторов, которые могут привести к образованию новых последовательностей. Это означает, что они, регулируя различные гены, могут выполнять новые, ещё не изученные функции, что может иметь большое значение с точки зрения межвидовых различий», — говорит один из авторов работы Сэм Ламберт.

По его мнению, даже у людей и шимпанзе, чьи геномы идентичны на 99%, есть десятки белков, которые распознают различные для каждого вида фрагменты кода ДНК. Всё это влияет на процесс передачи наследственной информации для сотен разных генов.

«Мы полагаем, что данными различиями, наблюдаемыми на молекулярном уровне, могут быть обусловлены некоторые различия между шимпанзе и людьми», — поясняет Ламберт.

Напомним, что кодом ДНК, или генетическим кодом, называют совокупность правил, согласно которым в живых клетках последовательность нуклеотидов (ген и мРНК) переводится в последовательность аминокислот (белок). Генетический код всех живых организмов Земли един (имеются лишь незначительные вариации).

Открытый вопрос

Учёные разработали компьютерную программу, способную сравнивать транскрипционные факторы у различных видов по составу аминокислот и таким образом различать похожие белки.

Полученные результаты противоречат данным более ранних работ, в которых утверждалось, что почти все транскрипционные факторы человека и, например, мух из рода дрозофил связывают одни и те же фрагменты кода ДНК.

«До сих пор сохранилось представление о том, что транскрипционные факторы людей и плодовых мух связывают почти идентичные структурные элементы (мотивы). И хотя известно множество примеров, где эти белки обладают функциональной консервативностью, данная гипотеза ещё далека от признания», — говорит руководитель лаборатории, в которой было проведено исследование, профессор кафедры молекулярной генетики Университета Торонто Тимоти Хьюз.

Для канадских учёных остаётся открытым вопрос, за какие функции отвечают уникальные для человека гены. В изучаемых ими белках могут быть сокрыты особенности физиологии и анатомии человека — нашей иммунной системы и мозга, которые являются наиболее сложными среди животных. Также исследователи не исключают, что эти гены могут отвечать за анатомические различия между полами.

«В области генетики человека молекулярная основа полового диморфизма почти никем не исследуется. Но ведь речь идёт о различиях, которые видны людям друг в друге и привлекают их внимание. У меня есть соблазн посвятить работе над данной темой оставшуюся половину своей карьеры, если только я смогу разобраться, как мне этого добиться», — говорит профессор Хьюз.

«Кирпичик в здании науки»

Однако российские коллеги канадских учёных не столь оптимистичны в оценках проведенного исследования.

«Работа канадцев важна для понимания определённых регуляционных процессов, для более глубокого понимания живых систем и их эволюции. Но говорить о том, что они приблизились к пониманию природы человека, пока рано. Это лишь кирпичик в здании науки», — сообщил в беседе с RT академик РАН ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов.

Ясно, что в ходе эволюции некоторые гены претерпели изменения и не могут оставаться идентичными тем, которые были сотни миллионов лет назад, утверждает академик.

«Очевидно, что кошка с собакой разные. Но, например, иммунная система людей практически ничем не отличается от той, что есть у других животных. А вот мозг — совсем другое дело, большие полушария у нас более развиты. В результате эволюции у всех видов появились какие-то особенности. Но, с точки зрения генетики, человек — абсолютно обычный организм», — заключил Лукьянов.

Ученые не нашли различий в генетическом разнообразии людей и животных

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Генетики сравнили ДНК человека и пяти миллионов животных и не нашли различий в уровне генетического разнообразия между ними, что говорит о относительно недавнем появлении большинства «текущих» видов живых существ, говорится в статье, опубликованной в журнале Human Evolution.

В последние годы, благодаря появлению новых технологий расшифровки ДНК, среди ученых заново разгорелся спор о том, что следует считать «видом животных», как возникают новые виды и как могут быть устроены связи между ними. Они были связаны с тем, что анализ ДНК многих хорошо изученных животных показал, что они на самом деле представляют собой не один, а иногда пять и более отдельных видов. К примеру, недавно ученые обнаружили, что на острове Борнео живет не два, а три вида орангутангов.

Эти споры особенно ожесточенно ведутся вокруг природы человека – являемся ли мы «особыми» живыми существами, чья эволюция и генетическое разнообразие принципиально отличаются от того, как развиваются животные, и чем являются этнические и расовые группы людей. Многие из этих вопросов выходят за пределы науки и становятся частью политической дискуссии.

Стокле и его коллега Дэвид Талер (David Thaler) из университета Базеля (Швейцария) выяснили, что человек ничем не отличается от животных в этом отношении, что позволяет применять те же методы для изучения этих проблем, вычислив типичный уровень генетического разнообразия среди 100 тысяч видов животных, птиц и других живых существ.

В этом анализе генетике опирались на так называемую митохондриальную ДНК. Она представляет собой небольшую часть генома всех многоклеточных живых существ, которая содержится в митохондриях, энергостанциях клеток, и передается только по материнской линии. Мутации в мтДНК появляются медленно, что позволяет отслеживать родственные связи между видами и оценивать уровень разнообразия внутри них.

Как показало сравнение мтДНК людей, каждый человек в среднем отличается от другого на 0,1%, что является достаточно небольшой цифрой по меркам этой части генома. Что интересно, абсолютно такой же показатель характерен для большинства из 100 тысяч видов животных, которые были изучены Стокле и Талером.

Подобный результат, как отмечает Стокле, сильно удивил его – ученые считали, что большие размеры человеческой популяции должны были сделать нас более разнообразными с генетической точки зрения, чем животные. Этого не произошло, что говорит о том, что уровень разнообразия зависит лишь от времени существования вида и того, переживал ли он почти полное вымирание в недавнем прошлом.

Все это, в свою очередь, свидетельствует о том, что большинство современных видов животных «живет » на Земле почти столько же времени, как и человек – около 100-200 тысяч лет. Это, как подчеркивают ученые, не означает, что они возникли из ниоткуда – просто их предки пережили какое-то катастрофическое событие, резко уменьшившее размеры популяции и послужившее причиной формирования нового вида.

Подобный механизм рождения новых видов, по словам Стокле, позволяет ученым обойти две главных проблемы эволюции – вопрос существования «переходных форм», поставленный еще Дарвином, и гибридизации «новых» и «старых» видов.

«С точки зрения генетики, животных и человека с точки зрения генетики нельзя назвать чем-то «размазанным и нечетким». Наше исследование показывает, что каждый вид является своеобразным «островом в генетическом океане». Он имеет очень четкую и небольшую позицию на этой карте, подобно тому, как каждый город имеет свой код для набора телефона номера. Или же, если мы представим, что каждый индивид – это звезда, то галактики будут видами животных, зонами скопления огромного числа светил в пустом генетическом пространстве», — заключает Талер.

Ученые сравнили геномы 29 млекопитающих, в том числе и человека

Ученые сравнили геномы 29 млекопитающих, в том числе и человека

95 процентов генома человека занимают последовательности ДНК, функции которых пока не установлены. Такая же ДНК, которую в научной среде называют «мусорной» или же «темной материей», есть и у других организмов. Глубже узнать «мусорную» ДНК удалось в результате масштабного исследования, проведенного международной группой генетиков из США и Швеции, результаты которого опубликованы в журнале Nature.

В центре внимания ученых оказались так называемые регуляторные последовательности, своеобразное генетическое начальство, которое само по себе никакой информации об организме вроде бы не несет, но управляет деятельностью генов, в частности, отключая их по мере необходимости или, наоборот, активизируя.

Карта регуляторных элементов, составленная учеными, представляет собой ключевой шаг в понимании того, как тысячи мутаций генома могут быть связаны с человеческими болезнями.

Проведенные прежде исследования геномов мыши и человека дали основание говорить о существовании в геномах животных наличия регуляторных элементов, однако с помощью предыдущих исследований удалось найти только очень небольшую часть этих элементов. Чтобы разобраться в ситуации подробнее, ученые привлекли к исследованию целый зверинец, изучив и сравнив геномы 29 различных млекопитающих, включая кроликов, крыс, слонов, ну и, конечно же, человека.

Секвенирование этих геномов заняло у исследователей пять лет, причем 20 из этих геномов опубликованы впервые.

В результате было обнаружено почти три миллиона ранее не детектируемых элементов «мусорной» ДНК, которые остаются неизменными для всех исследованных животных и изменение которых в геноме человека напрямую связано с его заболеваниями.

Напомним, что ДНК состоит из четырех оснований: аденин (А), цитозин (C), тимин (T) и гуанин (G) и порядок этих оснований называется ДНК-последовательностью. Изучив геномы своего «зверинца», ученые смогли если не определить, то хотя бы сделать предположения о функциях более чем половины из 360 миллионов последовательностей, содержащихся в этих неизменяемых элементах генома. В частности, обнаружено почти 4 тысячи прежде не детектируемых экзонов (участков генов, несущих информацию о первичной структуре белка) и 10 тысяч элементов с высокой степенью сохранности, которые могут участвовать в регулировании процесса, когда организм производит нужные белки. Также обнаружено более тысячи новых вторичных структур из семейств РНК, регулирующих работу генов.

Сравнение помогло исследователям понять, как эволюционировали у животных эти неизменяемые части их геномов на протяжении более чем ста миллионов лет.5

«Нам удалось установить, что у всех животных регуляторные элементы одни и те же, — утверждает один из членов команды Эрик Ландер, директор Института Броуда, возглавляющего это исследование. — Их эволюционные изменения, вызванные адаптацией к различным средам обитания и образу жизни, были, похоже, запрограммированы 100 миллионов лет назад и до сих пор происходят в геноме человека».

Вдобавок к обнаружению неизменяемых регуляторных частей ДНК, общих для всего исследованного «зверинца», сравнение также выявило около тысячи областей генома, которые быстро меняются только у человека и других высших приматов.

По мнению ученых, это дает им множество стартовых точек для исследования человеческой эволюции с помощью ДНК.

Методика сравнения множества полностью секвенированных геномов сравнительно нова — хотя бы уже потому, что такого множества ученые до недавнего времени попросту не имели. Эта методика позволяет обнаруживать регионы генома, которые прежде обнаружению не поддавались. Чем больше геномов различных видов будет участвовать в подобных сравнениях, тем эффективнее будет работать этот новый и поистине очень мощный метод.

Генетический код коровы и человека

Анализ ДНК одомашненных коров разных временных периодов – от бронзового века до современности – позволил соотнести изменение разнообразия митохондриальной ДНК и Y хромосомы с некоторыми историческими событиями в расселении популяций человека. В данном исследовании этот анализ ограничен Балтийским регионом. 40 образцов ДНК коров средних веков и пост-средневековья и всего 5 — поздней бронзы и железного века сравнивались с геномными данными о современных породах рогатого скота из 10 регионов Европы и Азии.

Читайте также ниже, в разделе «Мнения экспертов» экспертный комментарий д.б.н. А.И. Козлова «О генах, солнце и коровах».

Одним из важнейших культурных достижений неолита, наряду с возделыванием полезных растений, стало приручение животных. Одомашненные животные стали для человека источником мяса, рабочей силы, а потом (но далеко не сразу) и источником молока. Они жили вместе с человеком и сопровождали его во время расселения и миграций, поэтому рассказать о человеческой истории может не только древняя ДНК людей, но и древняя ДНК одомашненных животных. Это продемонстрировали исследователи из Финляндии, Швеции и Эстонии, прочитавшие ДНК ископаемых останков коров из разных исторических эпох. Статья Марианны Ниеми (Marianna Niemi) и ее коллег — генетиков и археологов — с результатами этого исследования опубликована в журнале PLOS ONE.

Крупный рогатый скот в Европе произошел от одомашнивания ныне вымершего дикого быка тура (Bos taurus primigenius). Это произошло около 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, в регионе, получившем название Плодородный полумесяц (Fertile Crescent). На территории Индостана и в прилегающих регионах люди одомашнивали другого дикого быка – зебу (Bos taurus indicus). Что касается Европы, то из области Плодородного полумесяца одомашненные быки и коровы распространились на юго-восток Европы примерно 8800 лет назад, в Центральную Европу примерно 7000 назад и в Северную Европу — 6700 лет назад. Как пишут авторы статьи, в Южной Скандинавии одомашненный крупный рогатый скот появился 6000 лет назад, в Эстонии – 4100 лет назад, в Финляндии и на севере Балтии – 3000 лет назад.

Генетики извлекли ДНК из костей и зубов ископаемых останков коров Балтийского региона (в который вошли Финляндия, Эстония и северо-запад России в районе Выборга). Образцы в основном взяты из музейных коллекций. Они относились: к поздней бронзе и железному веку (5 образцов), средним векам (14 образцов) и пост-средневековью (26 образцов). У всех образцов изучали гаплотипическое разнообразие митохондриальной ДНК (мтДНК), а у быков — 19-го интрона (не кодирующей белки части) Y-хромосомного гена UTY. Целью данной работы было изучить изменения во времени этих генетических маркеров, передающихся по материнской (мтДНК) и отцовской (Y-хромосома) линиям и сравнить древние популяции с современными породами. Для этого использовали геномные данные 127 пород рогатого скота в Европе и Азии (2094 образца из 10 регионов).

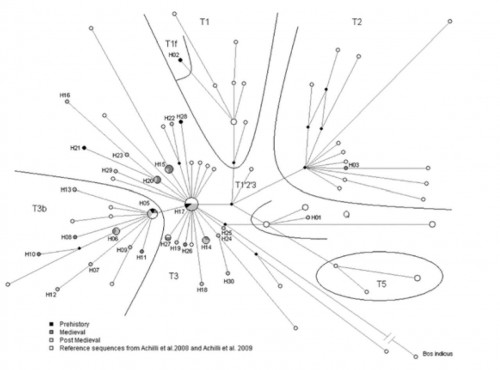

В мтДНК древних образцов генетики на основании однонуклеотидного полиморфизма (SNP) – разнообразия нуклеотидных замен в изменчивых участках генома – обнаружили 30 гаплотипов. Из них 24 встречаются и у современных пород скота, но 6 гаплотипов оказались уникальными для древних животных. Ученые сравнили их с 43 современными гаплотипами. Родственные отношения тех и других представлены на рисунке.

Сеть 29 древних гаплотипов (серые и черные кружки) и 43 современных гаплотипов (белые кружки) митохондриальной ДНК. Гаплотипы бронзового и железного века обозначены черными кружками, средневековья — темно-серыми, пост-средневековья — светло-серыми.

Наибольшее число древних и современных митохондриальных гаплотипов коров относится к мега-гаплогруппе Т (Т1-Т5). В то же время авторы впервые обнаружили на северо-западе Европы редкую гаплогруппу Q, которая старше, чем доминирующая сейчас гаплогруппа Т3. Вероятно, как пишут авторы, Q, была принесена из ранних южноевропейских популяций и достигла Балтийского региона не позднее, чем в пост-средневековье (1500-1800 гг.). Разнообразие древних гаплотипов мтДНК было выше в бронзовом и железном веке и снизилось в средние века и пост-средневековье. Это может быть результатом «бутылочного горлышка», вызванного демографическими событиями, в том числе, периодом тяжелого голода в Северной Европе (1695-1697 гг). Хотя надо сказать, что число изученных образцов эпохи бронзы и железного века слишком невелико (всего 5 образцов) для основательных выводов. В то же время появилось большое количество новых гаплотипов, частота которых увеличивалась. В современных породах доля древних гаплотипов составляет лишь 20%, то есть произошла значительная смена спектра гаплотипов.

В Y-хромосоме (в 19-м интроне гена UTY) одомашненных быков выделяются два основных гаплотипа: Y1 и Y2. Они отличаются ареалом: Y1 – доминирует в современных породах Северной и Западной Европы, Y2 — в Южной и Центральной Европе. Генетики нашли, что частота Y1 и Y2 значительно изменялась со временем, и предположили, что эти вариации частоты связаны с демографическими событиями в истории человека. Гаплотип Y2 преобладал и в образцах бронзового и железного века, и в средние века. Доля Y1 увеличивалась от средних веков к пост-средневековью и от него — к современному времени. Замещение Y2 на Y1 в Балтийском регионе началось 600 лет назад и ускорилось в последние 200 лет. Авторы объясняют это активным импортом скота из других стран, таких как Нидерланды и Швеция, который увеличился в течение XVIII-XIX веков.

Исследователи попытались соотнести временные изменения в гаплотипах мтДНК и Y-хромосомы коров с историческими событиями. К сожалению, у них было слишком мало образцов ДНК коров бронзового и железного века, чтобы можно было реконструировать события того времени. Так что, в основном, генетически-исторические корреляции, которые делают авторы, относятся к средневековью и пост-средневековью.

В течение средних веков, пишут авторы, в Балтийском регионе росла плотность поселений, усиливалась интенсивность миграций, связанная с распространением Тевтонского ордена, появлялись новые города, развивалось сельское хозяйство. Новые гаплотипы коров, появившиеся в этом регионе в средние века, связаны с импортом скота из Южной и Западной Европы, особенно из Швеции и Германии, а позднее из России. После окончания Северной войны в 1721 году балтийские страны и юго-восточная часть Финляндии перешли под управление России, соответственно, усилились влияния на Балтийский регион с востока. Эти влияния включали и завоз крупного рогатого скота. Ну и, наконец, на гаплотипическое разнообразие последних 200 лет повлияла более интенсивная селекция скота, направленная на выведение специализированных пород.

Источник:

Temporal Fluctuation in North East Baltic Sea Region Cattle Population Revealed by Mitochondrial and Y-Chromosomal DNA Analyses

Marianna Niemi, Auli Bläuer, Terhi Iso-Touru, Janne Harjula, Veronica Nyström Edmark, Eve Rannamäe, Lembi Lõugas, Antti Sajantila, Kerstin Lidén, Jussi-Pekka Taavitsainen

Мнения экспертов

О генах, солнце и коровах

Авторы показали, что генетическое разнообразие крупного рогатого скота в доисторический период было наиболее высоким, затем существенно снизилось, а начиная со средневековья снова возросло. Вроде бы, каких-то значительных новостей нет, «всё правильно и ожидаемо». Сначала — большое количество локальных вариантов (у каждого племени своё стадо), потом общее оскудение («тёмные века», чего уж…), и наконец животноводство выходит на новый уровень, обусловленный разведением специализированных пород скота.

Но тот факт, что молекулярно-генетические исследования «стыкуются» с палеозоологическими, сам по себе важен. Так что генетическим подтверждением истории «европейского коровеводства» работа, безусловно, ценна. И особенно интересна, на мой взгляд, подтверждением и уточнением кусочка истории, связанного с локальным в географическом плане регионом — Прибалтийским.

Проблема тут вот в чём. На северо-западе Европы молочное животноводство стало, на мой взгляд, одним из важнейших антропоэкологических факторов, позволивших регион освоить. Сложно сейчас в это поверить, но для наших предков, перешедших от охоты, рыболовства и собирательства – к оседлому образу жизни, территории, прилежащие к побережью Северного и Балтийского морей, в экологическом отношении превратились в субэкстремальные зоны. Хозяйство, основанное на земледелии и скотоводстве, привело к резкому сокращению разнообразия пищи. В числе многих негативных для здоровья последствий такого перехода — снижение доступности продуктов, содержащих важнейший регулятор минерального обмена в костной ткани, витамина D. Недостаток витамина в пище не мог компенсироваться выработкой его самим организмом из-за низкого уровня ультрафиолетового облучения в североевропейских широтах. А среди последствий D-гиповитаминоза – нарушения развития костной ткани, включая так называемый «рахитически суженный таз», приводящий к осложнениям в родах и даже гибели роженицы и младенца.

Витамин D регулирует не уровень поступления кальция, а усвоение его тканями. Поэтому отчасти ослабить проблему могло бы интенсивное потребление продуктов, содержащих повышенное содержание кальция. Для европейцев таким продуктом стало молоко. Но возможность его усвоения генетически детерминирована. У всех млекопитающих с возрастом снижается количество фермента лактазы, расщепляющего содержащийся в молоке сахар-лактозу, что затрудняет усвоение цельного молока. Для H.sapiens характерен уникальный вариант: два альтернативных варианта нормы. Носители аллеля T гена LCT сохраняют «детскую» способность пить молоко на протяжении всей жизни, а у гомозигот C/C выработка фермента снижается по мере взросления.

Ещё в 1970-х годах была выдвинута идея о том, что «одомашненные человеком коровы вывели породу людей, способную пить молоко». Если более серьёзно – согласно этой точке зрения, давление отбора в пользу носительства аллеля T развилось после одомашнивания крупного рогатого скота, поскольку такой генетический вариант позволял расширить рацион. Как бы привлекательно эта культурно-генетическая гипотеза не выглядела, она, по-видимому, не подтверждается.

На территории РФ мы обследовали около 20 популяций, а привлечение данных по другим популяциям России и мира при активнейшем участии Е.В. и О.П.Балановских позволило составить карты распределения признака в Евразии (Козлов и др., 1998). Немного позже мы с Д.В.Лисицыным составили карту истории распространения домашних коров. Вопреки ожиданиям, эти карты не совпали. В Европе частота аллеля стабильной активности лактазы у взрослых снижается с запада на восток, а граница разведения молочного скота с неолита до средневековья перемещалась почти строго с юга на север (Kozlov, Lisitsyn, 2000). Максимальная доля носителей аллеля T гена LCT концентрируется в Северо-Западной Европе, хотя этот регион далёк от Малой Азии – региона одомашнивания молочного скота. Северо-Западная Европа характеризуется максимальным генетическим разнообразием крупного рогатого скота. След скотоводства и выведение разнообразных пород здесь на протяжении веков были более интенсивными, чем где-либо.

Мы предположили, что это могло быть связано с особо высокими потребностями европейцев в молоке как источнике кальция, компенсирующем недостаток витамина D. Сравнение данных о содержании 25(OH)D (активная форма витамина D) в сыворотке крови с долей носителей гена гиполактазии в популяции выявило корреляцию между признаками. Согласно полученным результатам (сейчас эти исследования продолжаются), чем ниже инсоляция в регионе, тем больший процент взрослого коренного населения сохраняет способность пить молоко, получая с ним дополнительный кальций (Вершубская, Козлов, 2004; Козлов, 2012). Это проясняет и важность молочного животноводства в Северной Европе, и отсутствие жизненной необходимости в нём в тропиках и Арктике. Сравнительно невысокий уровень УФ-облучения в Северо-Западной Европе требовал компенсации в виде богатых кальцием продуктов, а благоприятные условия для молочного скотоводства создавали существенное давление отбора в пользу фенотипов со стабильной активностью лактазы. В областях с очень низким уровнем радиации (Субарктике, Арктике) поступление витамина D обеспечивали входящие в традиционные диеты рыбий жир и оленина. А в тропиках и субтропиках – что ж, там и солнышка вполне хватало…

И вот здесь-то мы и приходим к тем важным вещам, которые даёт нам работа М.Ниеми и её соавторов. Напомню, что они исследовали генетическую историю животноводства региона, охватывающего восточное и северное побережье Балтики. Сюда традиции разведения крупного рогатого скота пришли позже, чем в Западную Скандинавию и на берега Северного моря (и, как показывают многочисленные исследования, доля носителей аллеля T гена LCT среди эстонцев, финнов, сэту, ижорцев ниже, чем у голландцев, датчан и англичан). Как показывают результаты исследования финских коллег, стада жителей Прибалтики полнее сохранили «генетические следы» одомашненного в древности скота (митохондриальную гаплогруппу Q коров, гаплотип Y1 бычьих Y-хромосом). Вполне вероятно, что это след не введения новых пород из Центральной и Южной Европы в постсредневековый период, как с необходимой осторожностью замечают авторы, а наоборот – свидетельство древности пород местного скота (я же сейчас не научную статью пишу, а комментарий, и могу себе позволить некоторые вольности в трактовках). Косвенным подтверждением может служить тот факт, что у финноязычного населения прибалтийских регионов дольше, чем у скандинавских и северо-западноевропейских соседей сохранялся смешанный «лесной» тип хозяйствования, при котором скотоводство играло сравнительно малую, вспомогательную роль.

У скандинавов же ориентация на продукцию молочного животноводства уже к раннему средневековью была настолько высока, что при изменениях среды обитания это приводило к настоящим трагедиям. Ярким примером служит угасание и полное вымирание европейских поселений в Гренландии к середине XIV столетия. Располагались эти поселения на южном побережье Гренландии, примерно на 60ºСШ, то есть на одной широте с Хельсинки и Петербургом. Свободные скандинавы, согласно традициям, должны были вкушать преимущественно молочные и кисломолочные блюда, а рыба и продукты морского зверобойного промысла оставались пищей презираемой. Но уязвимость грунтов и экосистем тундры в сочетании с похолоданием в «малый ледниковый период» XIV-XV вв погубили привычный европейцам скот. Вместе с привычной пищей исчезла и сама колония. Едва ли не большинство найденных скелетов несёт следы тяжёлого рахита, из-за которого женщины не могли рожать…

Вершубская Г.Г., Козлов А.И. На солнечной поляночке: эритемная радиация и первичная гиполактазия. В сб.: Экология и демография человека в прошлом и настоящем. М., Ин-т археологии РАН, 2004. 57-59.

Козлов А.И., Балановская Е.В., Нурбаев С.Д., Балановский О.П. Геногеография первичной гиполактазии в популяциях Старого Света. Генетика, 1998, 34 (4): 551-561.

Козлов А.И. Витамин D и все, все, все. Природа, 2012, №3: 18-22.